本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

- 2022/01/18公開

- 2025/12/23更新

税理士の難易度はどれくらい?税理士試験の合格率は?試験対策も解説

税理士は、日本の「税の専門家」であり、難易度の高い国家資格の1つです。

税務の代理、税務書類の作成、税務相談などの独占業務があり、透明な税務行政のために、公正な立場からの国への働きかけを担っています。

税理士になるためには、原則として税理士試験に合格しなければなりません。試験では、税理士として業務を遂行するために必要な学識や応用力が十分に備わっているかどうかを問われます。

本記事では税理士試験の難易度や合格率、試験対策などを解説します。

また、税理士資格の関連資格として近年注目されているUSCPA(米国公認会計士)とも比較していきますので、ぜひご覧ください。

目次

税理士の難易度

【合格率から見る】税理士の難易度

【他の資格と比較して見る】税理士試験の難易度

税理士試験の対策

税理士は難易度が高い資格!

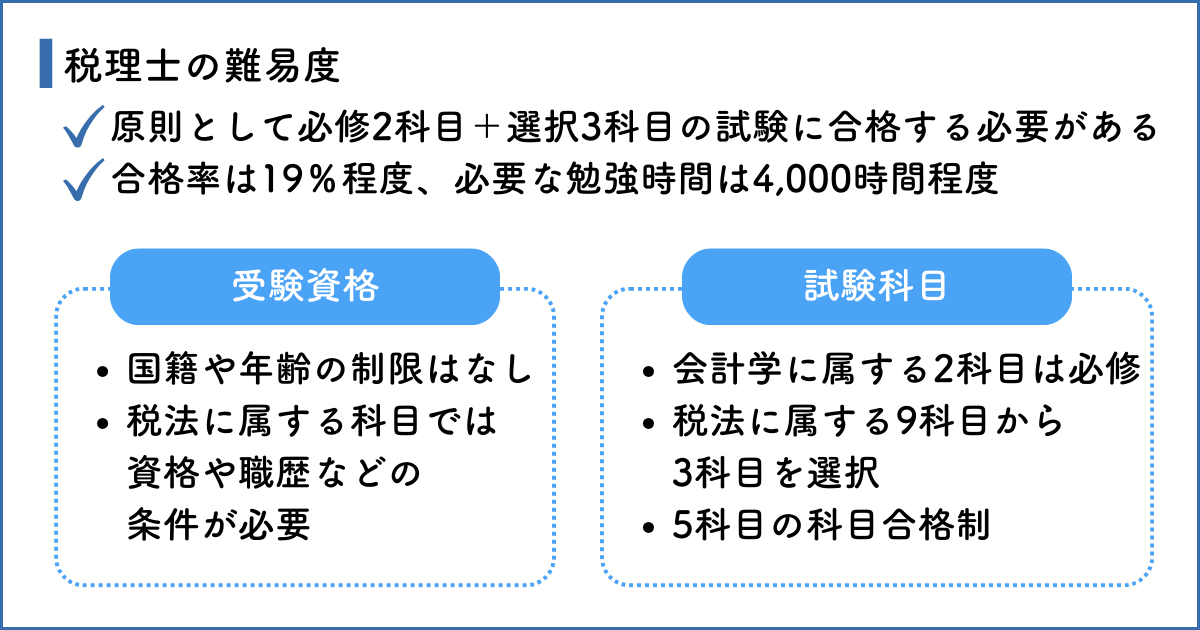

税理士の難易度

税理士になるには、原則として、必修2科目と選択3科目の計5科目の試験に合格しなければなりません。

2024年度の税理士試験では、受験者数は34,757人なのに対し合格者数は5,762人で、合格率は16.6%でした。

税理士試験に合格するために必要な勉強時間は4,000時間程度必要といわれていることからも、理士試験の難易度は高いといえるでしょう。

税理士試験の受験資格

税理士試験の受験資格に、国籍や年齢の制限はありません。ただし、科目ごとに受験資格が異なる点に注意しましょう。

2023年度の税理士試験から、受験資格要件が緩和されました。会計学に属する科目は、誰であっても税理士試験を受験できます。

税法に属する科目については、会計学に属する科目とは違い、学歴・職歴・資格いずれかの要件を満たさなければなりません。

税理士試験の受験資格についての詳細は下記をご覧ください。

関連記事:アビタスUSCPA「税理士になるには?受験資格や試験内容、必要な勉強時間について解説!」

税理士試験の試験科目

税理士の試験科目は、必修科目と選択科目があります。

| 分野 | 種別 | 科目 |

|---|---|---|

| 会計学 | 必修 | ・簿記論 ・財務諸表論 |

| 税法 | 選択必修 | ・所得税法 ・法人税法 |

| 選択 | ・所得税法 ・消費税法または酒税法 ・国税徴収法 ・住民税または事業税 ・固定資産税 |

会計学に属する簿記論および財務諸表論の2科目に加え、税法に属する所得税法と法人税法のどちらか1科目は、必ず受験しなければなりません。

残りの科目を7科目の中から選択しますが、消費税法と酒税法、住民税と事業税は、それぞれ1科目しか選択できないなどの制限もあります。

各科目60点以上で合格となります。税理士は科目合格制の試験で、一度に5科目全てを受験する必要はなく、1科目ずつ受験することが可能です。なお、科目の合格は生涯有効です。

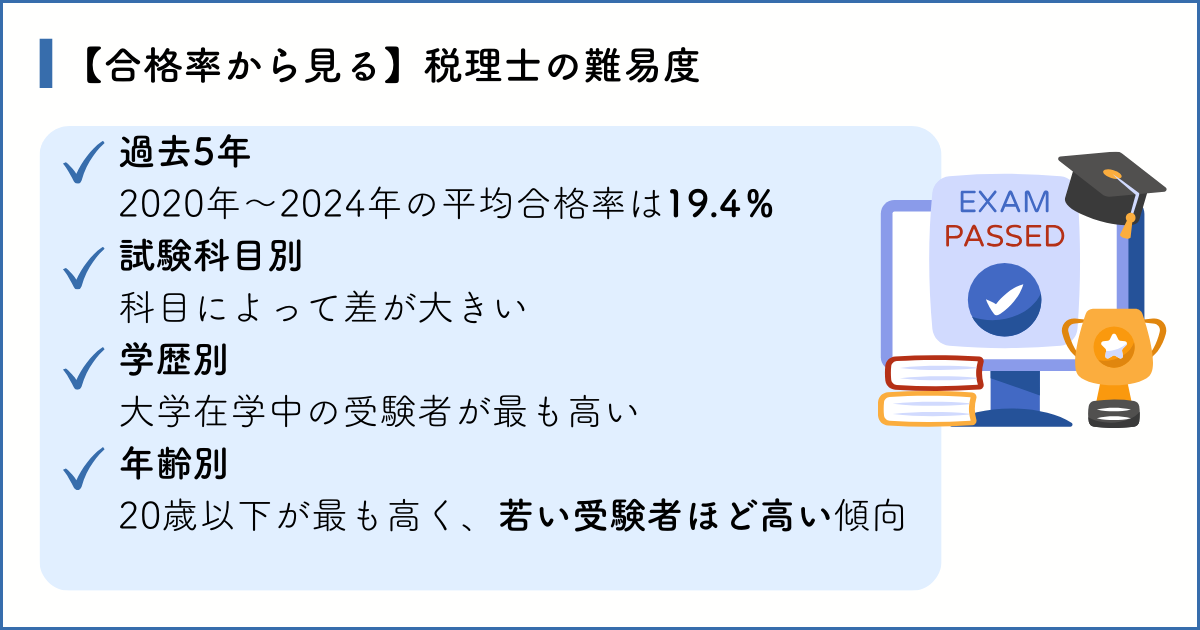

【合格率から見る】税理士の難易度

税理士試験の合格率は実施年度によって多少の差があり、試験科目・学歴・年齢によっても開きがあります。

ここでは、過去5年の合格率と試験科目別・学歴別・年齢別の合格率を詳しく見ていきましょう。

過去5年の税理士試験の合格率

まず過去5年の税理士試験の合格率を見ていきましょう。

| 年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 合格率 | 20.3% | 18.8% | 19.5% | 21.7% | 16.6% |

20%程度で推移しており、2024年度は16.6%でした。

試験科目別の税理士試験の合格率

| 科目 | 合格率(%) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 簿記論 | 22.6 | 16.5 | 23.0 | 17.4 | 17.4 |

| 財務諸表論 | 19.0 | 23.9 | 14.8 | 28.1 | 8.0 |

| 所得税法 | 12.0 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 12.6 |

| 法人税法 | 16.1 | 12.8 | 12.3 | 14.0 | 16.4 |

| 相続税法 | 10.6 | 12.8 | 14.2 | 11.6 | 18.7 |

| 消費税法 | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 10.3 |

| 酒税法 | 13.9 | 12.6 | 13.2 | 12.7 | 12.1 |

| 国税徴収法 | 12.2 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.0 |

| 住民税 | 18.1 | 12.7 | 17.2 | 14.7 | 18.2 |

| 事業税 | 13.1 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 13.7 |

| 固定資産税 | 13.5 | 13.8 | 18.4 | 17.3 | 18.0 |

科目別に見ると、簿記論、相続税法、住民税、固定資産税の合格率は18%程度と比較的合格率は高い結果となりました。

一方で財務諸表論は8.0%、消費税法は10.3%で合格率は1割程度と低く、科目によって合格率に差があることが分かります。

学歴別の税理士試験の合格率

学歴別の合格率も公表されています。学歴別の合格率は次の通りです。

| 学歴区分 | 合格率(%) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 大学卒 | 19.3 | 17.7 | 18.6 | 21.1 | 15.1 |

| 大学在学中 | 32.6 | 31.1 | 29.8 | 30.5 | 26.2 |

| 短大・旧専卒 | 17.3 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 9.6 |

| 専門学校卒 | 16.8 | 16.1 | 17.9 | 16.5 | 12.6 |

| 高校・旧中卒 | 23.8 | 22.5 | 22.1 | 23.8 | 21.6 |

| その他 | 42.2 | 43.5 | 42.0 | 32.7 | 36.0 |

学歴区分によっても合格率には大きな差があります。

2024年では、短大・旧専卒は9.6%と1割未満の低い合格率である一方、大学在学中の合格率は26.2%と高い結果でした。

社会人と比較して、大学在学中の受験者は勉強時間を確保しやすく、勉強に取り組む環境を整えやすいという点が合格率に反映されていると考えられます。

年齢別の税理士試験の合格率

年齢別の税理士試験の合格率を比較しましょう。

| 年齢 | 合格率(%) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 41歳以上 | 13.2 | 11.8 | 11.5 | 13.1 | 8.4 |

| 36~40歳 | 19.2 | 18.3 | 19.4 | 20.8 | 14.3 |

| 31~35歳 | 21.7 | 21.3 | 22.2 | 23.5 | 17.8 |

| 26~30歳 | 25.1 | 23.0 | 24.0 | 27.1 | 19.6 |

| 25歳以下 | 33.8 | 29.7 | 30.9 | 30.1 | 27.0 |

今回の結果より、年齢が若いほど毎年の合格率が高くなる傾向が見られました。

2024年では、20歳以下の合格率は38.8%と、約3人に1人が合格しています。全体的な合格率である16.6%と比較すると2倍ほど高い合格率です。

学歴で見た場合に大学生の合格率が高かったのと同様に、若い受験者ほど勉強に専念する環境にあるのが理由と考えられます。

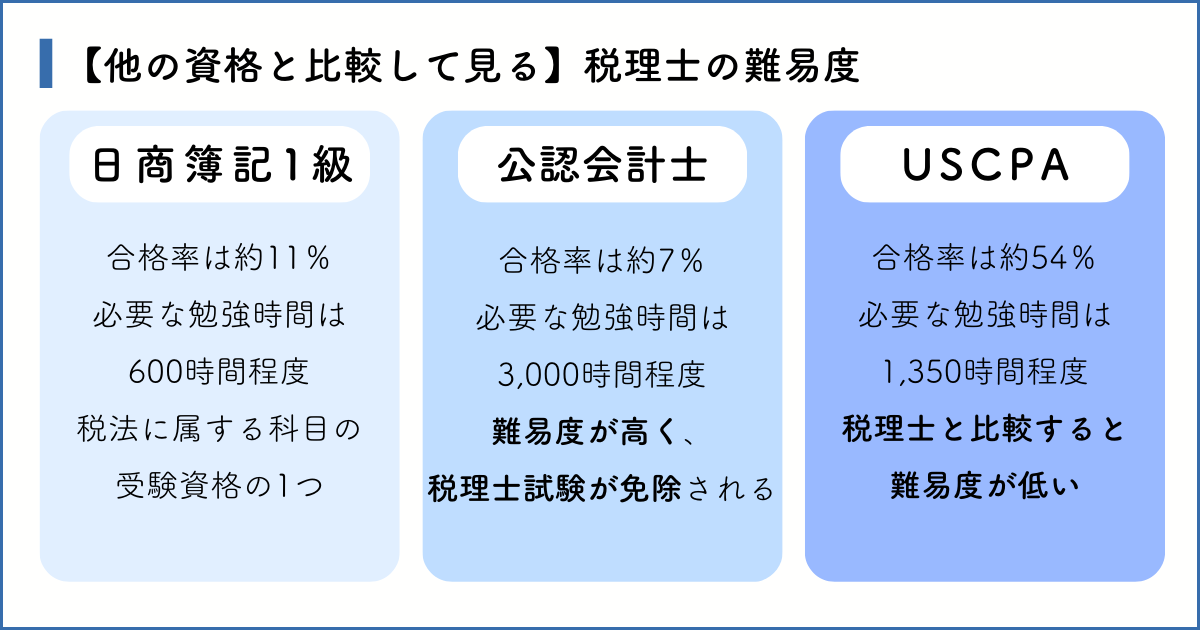

【他の資格と比較して見る】税理士試験の難易度

税理士試験の合格率だけを見ても、難易度がいまいち分からないという人もいるでしょう。

ここでは、税理士試験の難易度を3つの資格と比較します。

- 日商簿記1級

- 公認会計士

- USCPA(米国公認会計士)

日商簿記1級

日商簿記1級の2024年11月の合格率は15.1%でした。

日商簿記1級は、3級・2級と比較した場合、試験範囲が広く難易度の高い試験です。一般的に500~1,000時間程度の勉強時間が必要といわれています。

なお、日商簿記1級は税理士試験の受験資格の1つとなっています。

単に合格率だけを比較すると日商簿記1級の方が低いものの、勉強時間も考慮すると、税理士試験のほうが難易度は低いとはいいきれないでしょう。

関連記事:アビタスUSCPA「簿記1級の合格率や難易度、学習時間は? 2級の次に取るべき他の資格も紹介」

参照:日本商工会議所・各地商工会議所「簿記|1級受験者データ(統一試験)」

公認会計士

公認会計士試験の2024年度の合格率は7.4%でした。

公認会計士試験では短答式と論文式の2段階選抜となっています。短答式・論文式ともに範囲が広く、問題数も多い試験です。内容も複雑なため、2,500~3,500時間程度の勉強時間が必要といわれています。

公認会計士は医師・弁護士と並び難易度の高い資格といわれており、資格保有者は税理士試験を免除され、税理士の資格を与えられます。

税理士と比較すると、一般的に公認会計士の方が難易度の高い試験とされています。

関連記事:アビタスUSCPA「公認会計士試験の難易度はどれくらい? 税理士や米国公認会計士との比較など」

参照:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験(論文式試験)の合格点及び合格率等について」

USCPA(米国公認会計士)

USCPAはアメリカの公認会計士資格です。試験は全て英語で行われますが、日本でも受験できます。

必須3科目と選択1科目の合計4科目で構成されており、税理士試験と同様に科目別合格制度があります。

2024年の科目別の合格率は以下の表の通りで、選択科目を含む6科目の平均合格率の平均は54.26%です。

| 科目 | 合格率 | |

|---|---|---|

| 必須科目 | FAR(財務会計) | 40.59% |

| AUD(監査及び証明業務) | 46.53% | |

| REG(税法及び商法) | 63.26% | |

| 選択科目 | BAR(ビジネス分析及び報告) | 40.59% |

| ISC(情報システム及び統制) | 59.14% | |

| TCP(税法遵守及び税務計画) | 75.42% | |

税理士試験よりも合格率が高く、必要な勉強時間も1,200~1,500時間と比較的短い試験です。USCPAの難易度は、税理士試験よりも低いといえるでしょう。

USCPAの詳しい内容は下記の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

関連記事:アビタスUSCPA「USCPA(米国公認会計士)とは?魅力や取得後のキャリア・難易度・試験内容を詳しく解説」

参照:AICPA & CIMA「Resources|Learn more about CPA Exam scoring and pass rates」

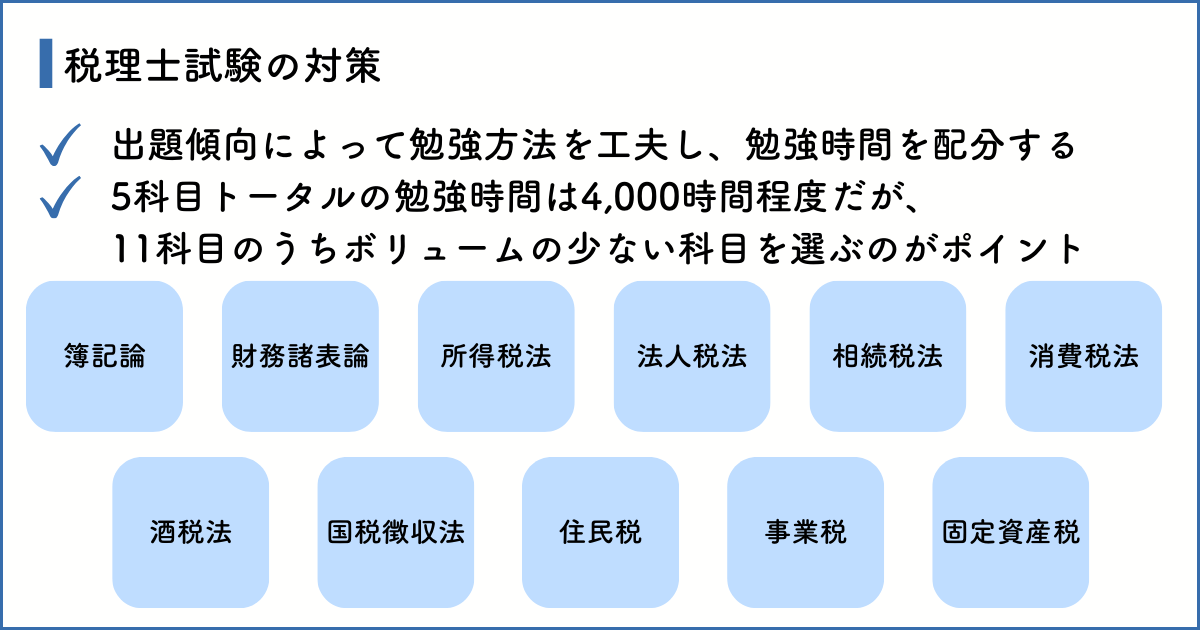

税理士試験の対策

科目によって出題範囲や傾向、勉強方法が異なるため、それぞれの科目の勉強方法を把握してから勉強を進めるとよいでしょう。

一般的に税理士試験に合格するためには4,000時間の勉強時間が必要とされています。

ですが、5科目に均等に時間を確保するのは効率的ではありません。出題範囲に応じた勉強時間を確保することが重要です。

ここでは、各科目の勉強方法および必要な勉強時間を見ていきましょう。

税理士試験の勉強方法

税理士試験の11科目の出題傾向と効率的な勉強方法を見ていきます。

簿記論

簿記論の問題は全て計算問題です。

出題数が多く、時間内では解答しきれない科目といわれています。簿記論は満点を目指すことが難しいため、正答6割程度を目標に勉強すると良いでしょう。

判断力や計算スピードの速さが求められるため、ケアレスミスが発生しないように精度を上げるとが大切です。

対策としては計算問題の演習を中心に進め、本番では基本的な問題や解きやすい問題を優先的に解きましょう。

財務諸表論

財務諸表論は、簿記論とは異なり理論問題と計算問題がそれぞれ半分ずつ出題されます。

理論問題では会計の仕組みや意義への理解が求められるため、ただ暗記するだけではなく、時間をかけて繰り返し勉強し、理解を深めるのが大切です。

計算問題は簿記論と異なり、時間内に解答しきれる分量です。難易度は低い傾向があるものの、財務諸表を作成する総合問題もあるため、ミスをしないように1題ずつ丁寧に解答することを心掛けましょう。

財務諸表論の出題範囲は簿記論と重複するため、同時に勉強を進めると効率的です。

所得税法

所得税法では、理論問題と計算問題が出題されます。所得税の計算方法から法律の適用まで、出題範囲が広く出題数も多い科目です。

理論問題では、所得の種類によって異なる規定を適用させる能力が問われます。

計算問題では、何段階もの計算を経て税額を算出する複雑な問題も出題されるため、正確性が求められます。

所得税は個人にかかる税金であり、出題内容は身近な内容が多い科目です。関心を持って日常生活を送ることで、効率的に勉強を進められるでしょう。

法人税法

法人税法も、所得税法と同様に広い範囲から出題される科目です。理論問題と計算問題が半分ずつ出題され、具体的な事例に基づく問題内容が多い傾向があります。

理論問題の出題形式は様々ですが、問題文を理解するためにも理論の暗記は欠かせません。

計算問題は、企業などの法人が国に納める税額の土台となる「所得」を算出する問題が出題されます。

理論問題も計算問題も、様々な出題形式に対応できるように基礎を固めましょう。

相続税法

相続税法は、相続税法や租税特別措置法といった法律が主な出題範囲となるため、他の科目と比較すると範囲が狭い科目です。

全体を通して、相続税の計算に必要な「財産評価」の正確性が問われます。

理論問題では、財産の種類に応じた課税など、規定への理解を問う問題が多い傾向です。計算問題では、不動産や非上場株式といった財産評価の基礎的な論点が出題される傾向があります。

身近な事例や当事者の立場を考えながら勉強に取り組むと、効率的に理解を深められるでしょう。

消費税法

消費税法で出題される範囲はなじみ深い消費税であるため、勉強を進めやすい科目といえるでしょう。

理論問題と計算問題に分けて出題され、企業などが消費者から受け取った消費税を国に納める際の計算や法律が問われます。

理論問題の出題内容は、主に消費税の区分です。条文の暗記だけでなく、意義や目的まで理解して応用できるよう勉強しなければなりません。

計算問題は出題数が多いため、スピードが求められます。

酒税法

酒税法は、アルコール飲料に課される税金に関する問題が出題される科目です。

理論問題が30点、計算問題が70点と、計算問題に比重が多く割かれているのが特徴です。計算力は必要ですが、出題範囲は狭いため、初学者や時間のない受験者にはおすすめです。

計算問題では、出庫したアルコール飲料に対して納付しなければならない税金額が問われます。酒類の品目の判定や基本的な計算でケアレスミスをしないよう、問題形式に慣れておくことが重要です。

国税徴収法

国税徴収法とは、主に税金を滞納した場合の対処について定められた法律です。出題されるのは理論問題が中心になります。

論述形式で規定の内容を説明する問題もあるため、暗記が必要です。しかし、手続きに関する様々な条文全てを暗記・理解することは困難です。

覚えなければならない内容と、理解していれば十分な内容を区別し、勉強を進めるとよいでしょう。

住民税

住民税には、納付者側による「個人住民税」「法人住民税」という区分と、納付先による「市町村民税」「道府県民税」という区分があります。

試験では、理論問題と計算問題に分けて出題されます。計算問題はボリュームが多い傾向にあるため、各問題に対する時間配分を意識しながら解答していく練習も必要です。

理論問題では所得税法と関連した内容も出題されるため、住民税と所得税法の勉強を同時進行することで効率的に理解できるでしょう。

事業税

事業税とは、事業を営む際に使用する公共の設備やサービスへの対価として地方自治体に納めるべき税金です。納税者によって、「個人事業税」と「法人事業税」に分かれます。

事業税も理論問題と計算問題に分けて出題されますが、中心となるのは理論問題です。

理論問題は個別理論の暗記に、計算問題は課税方式に関する計算に重点を置いて学習を進めましょう。

比較的出題範囲が狭く、基礎的な項目が問われるため、勉強しやすい科目といえます。継続的に暗記や計算の反復演習を行うことが大切です。

固定資産税

固定資産税では、土地や建物といった資産に対する課税の考え方が出題されます。

理論問題では応用問題が出されやすいといわれています。計算問題ではボリュームの多い問題が多いため、スピーディーに回答するのが重要です。

事業税などと同様に出題範囲が狭く、出題傾向が安定している科目です。頻出の問題が多いため、効率よく勉強に取り組みましょう。

税理士試験の勉強時間

税理士試験の5科目全てに合格するトータルの勉強時間は4,000時間程度といわれています。

選択科目や税務に関する予備知識、実務経験の有無によっても異なりますが、科目ごとの目安となる勉強時間は以下の通りです。

| 科目 | 種別 | 平均勉強時間 |

|---|---|---|

| 簿記論 | 必修 | 500~800時間 |

| 財務諸表論 | 500~600時間 | |

| 所得税法 | 選択必修 | 1,000~1,500時間 |

| 法人税法 | 1,000~1,500時間 | |

| 相続税法 | 選択 | 900~1,200時間 |

| 消費税法 | 600~800時間 | |

| 酒税法 | 350~500時間 | |

| 国税徴収法 | 350~500時間 | |

| 住民税 | 350~500時間 | |

| 事業税 | 350~500時間 | |

| 固定資産税 | 350~500時間 |

科目ごとに勉強時間が異なる傾向にあるため、選択科目の選び方は税理士試験を受ける上でとても重要です。

選択必修科目である所得税法や法人税法の勉強時間は1,000〜1,500時間とボリュームがあります。残りの科目は、比較的勉強時間の少ない科目を選択するとよいでしょう。

税理士は難易度が高い資格!

税理士は過去5年の平均合格率が19.4%、勉強時間は4,000時間程度必要と、難易度の高い資格です。何年にもわたって試験を受け続ける人も少なくありません。

科目ごとに出題範囲の広さや効率的な勉強方法が異なるため、対策にも工夫が必要です。

出題内容が重複する科目を選択し、効率的に勉強を進めるとよいでしょう。

グローバルに活躍したい場合はUSCPAも検討しよう

会計知識を活かしてグローバルに活躍したい人には、アメリカ各州が認定する公認会計士資格であるUSCPAもおすすめです。

合格までに必要な勉強時間は、税理士の場合は4,000時間である一方で、USCPAは1,200〜1,500時間といわれており、約3倍の差があります。

忙しい社会人でも、スキマ時間を有効に活用することで合格を目指せる資格といえるでしょう。

また、USCPAは国内外で幅広い業種や職種に就くことができるため、グローバルなキャリアを目指している方におすすめです。

就職・転職先としては、監査法人や税理士法人、コンサルティング会社などが挙げられます。事業会社の財務・経理担当者や、CFO・CEOなどのトップマネジメントを含めた幅広いポジションで活躍している資格保有者がいます。

試験は英語で出題されるため、会計知識だけではなくビジネス英語に対応できる能力の証明にもつながります。英語圏のクライアントを持つ外資系企業などでも需要の高い資格といえるでしょう。

よりグローバルに幅広いフィールドで活躍したい場合、USCPAも検討してみてはいかがでしょうか。

USCPAの合格を目指すならアビタスで!

USCPAの合格を目指す場合、国際資格の専門校であるアビタスがおすすめです。アビタスでは、7,000人以上のUSCPA合格者を輩出しています。

会計初学者や英語力に不安のある方でも安心して学習できるように、オリジナルの日本語教材を使用しています。

また、USCPAの概要や活かし方を学べる「USCPA説明会」をオンラインで実施しています。無料で参加できるため、USCPAに少しでも興味のある方は、ぜひ参加を検討してみてください。

まずは無料の説明会にご参加ください。

※記事に記載の内容は2023年4月時点のものを参照しています。

USCPA

USCPA