本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

進化し続けるUSCPA

アビタス代表の宇坂純はこのほど、米国公認会計士(USCPA)のライセンスを発行する全米州政府会計委員会(NASBA;National Association of State Boards of Accountancy.)上層部のコリーン・コンラッド氏およびパトリシア・ハートマン氏と会談しました。

アビタスは創業当時の1995年からUSCPA講座を開講しており、NASBAとUSCPA試験実施機関である米国公認会計士協会(AICPA;The American Institute of Certified Public Accountants)と良好な関係を築いています。

今回は、2024年1月から導入されたUSCPAの『新試験制度におけるNASBAの役割』及び『USCPA試験やUSCPAの今後』について鼎談が行われ、今後も、USCPA資格取得者が世界に貢献しうる人材であり続けるための、NASBAとアビタスとの協力関係を再確認しました。

(本稿は2024年4月に行われた鼎談を編集部でまとめたものです。試験制度については最新の情報と異なる可能性がありますのでアビタスへご確認ください)

- 宇坂 純

- 株式会社アビタス代表取締役

- コリーン・コンラッド氏Colleen Conrad

- 全米州政府会計委員会(NASBA)

Executive VP & COO

- パトリシア・ハートマン氏Patricia Hartman

- 全米州政府会計委員会(NASBA)

Director of Client Services

NASBAが全州のライセンスを扱う委員会へのサポートを行っている

宇坂:

本日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。今日は米国公認会計士(以下:USCPA)に関連したNASBAの取り組みについて、様々なお話を伺えればと思います。

宇坂:

本日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。今日は米国公認会計士(以下:USCPA)に関連したNASBAの取り組みについて、様々なお話を伺えればと思います。

まず概要からですが、日本のUSCPA受験生の間でAICPA(米国公認会計士協会)はよく知られていますが、NASBAも、受験料の支払や受験票の受け取りなどに関わることから広く認知されています。

そこで最初に、USCPAの制度全体におけるNASBAの役割について、簡単に教えていただけますか。

コンラッド氏:

私は日本を訪れて受験生の皆さんともお話したことがあるのですが、その中で気づいたのは、日本ではAICPAがUSCPA関連の事項すべてを監督していると思われがちだという事です。これは誤解なのです。

AICPAは米国の専門職組織ですが、USCPAはその組織のメンバーで、USCPAやCPA職の拡大推進に努めています。監査基準や倫理行動基準を定める役割を担っていますが、会員制の組織なのです。

NASBAも会員制の組織ではありますが、所属しているのは各管轄地域や州でライセンスを扱う委員会です。

米国では、USCPAになるためには任意の管轄地域に申請を行う必要がありますが、最終的にライセンスの発行を行うのは州試験委員会であるためです。

NASBAに所属しているのはそうした州試験委員会で、州試験委員会は会計士職の規制を行い、NASBAはそれに関するサポートを行っています。

各州の会計士委員会は、CPAライセンスの付与だけでなく不正等を犯して処分を受けた場合には、ライセンス取消も含む処分を行うことができます。

NASBAが全州のライセンスを扱う委員会へのサポートを行っているのに、ライセンスの発行は州ごとであるという観点からいえば特殊なシステムだと思います。

カナダも同様に、州ごとにライセンス発行するというシステムを採用しています。

米国でライセンスを取得するメリットは、どこかの州でライセンスを取得すれば、どの州でもUSCPAとして働けるということです。試験についてはハートマンからお話します。

ハートマン氏:

その通り、州ベースのライセンスだけど全米で使用できるというのは考慮すべき点ですね。

試験に関連するNASBAの役割として、CPA試験サービスや国際審査サービスのほかに、全米受験者データベースの監督業務があります。

NASBAは各州試験委員会から委託を受け、受験生からの受験料受領業務を行っているほか、多くの州について受験資格の確認にも対応しています。

コンラッド氏:

米国36の州試験委員会については、NASBAが代理窓口となって手続き関連業務を行っています。

ハートマン氏:

出願受付を行った後は、55の試験委員会すべてについて、NTS(受験票)の発行が可能かをNational Candidate Databaseで確認しています。

USCPAという職業が象徴するものが変わりつつある

宇坂:

ありがとうございます。

続いて、「CPAエボリューション」におけるNASBAの役割はどのようなものですか?

コンラッド氏:

「CPAエボリューション」は今年1月に開始した新試験制度で、それまで必須4科目のみであった試験科目が、

3つの必須科目と選択科目1科目(3科目の中から選択)という構成に代わりました。

しかしそれは「CPAエボリューション」の一側面に過ぎません。

実は私も「CPAエボリューション」の立案に携わった一人です。

NASBAはAICPAと協働して新たなライセンス発行モデルを考案し、州試験委員会、各種団体やステークホルダーに対し「CPAエボリューション」への理解を求め、

認知を広め支持を得る取り組みを行いました。

私たちは、USCPAという職業が象徴するものが変わりつつあり、USCPAも進化させるべきだと判断しました。

情報技術や内部統制の知識の必要性が増し、税務面でのプランニングもより必要とされるようになったのです。

そうした変化に対応できるようにモデルチェンジを行いたいと考え、AICPAや他のステークホルダーと協力して、

「CPAエボリューション」の実現に向けて取り組んできました。

USCPA試験でいつも日本は上位

宇坂: ありがとうございます。別の話題となりますが、USCPA試験でNASBAが担当している通知関連の業務についてお伺いします。先ほど触れていらしたCandidate Performance Book(訳注:Candidate Performance on the Uniform CPA Examination)ですが、今春に最新版が出版される予定ですね?

コンラッド氏: はい、それについては遅れを取り戻そうとしているところです。2019年版の出版後はエボリューション関連の業務に忙殺されていましたが、落ち着いたらまた出版する予定でいたのです。現在2020年から2023年版の仕上げ作業に入っており、今春には出版予定です。

宇坂: 楽しみにしています。

コンラッド氏: 今まとめているのは旧制度の試験の結果ですが、2024年の試験のスコアリリース情報も見据え、旧制度の4科目だけでなく全科目の結果を掲載して6科目に対応したデータを提供できるよう編集・更新しているところです。

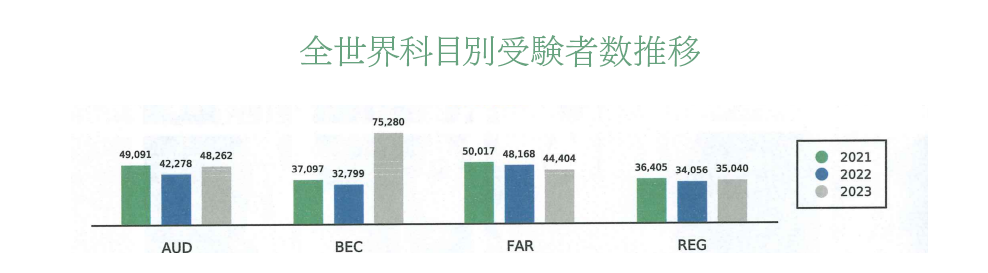

宇坂: それはありがたいですね。米国以外の国でのCPA受験者数は過去3年間で増加しています。ですので、科目別得点を国別で見られるのを非常に楽しみにしています。特に日本の点数が気になるのは言うまでもありませんが…

コンラッド氏: 日本の受験生の皆さんはたいへん優秀ですよ。USCPA試験でいつも日本は上位に入っています。

ハートマン氏: 受験者数と得点共に上位ですね。

コンラッド氏: きっとアビタスのような企業が頑張っていらっしゃるおかげでしょう。

新しいデータシステムの開発を構想中

宇坂: ありがとうございます。それに関連して、今後新たなデータ分析システムを開発予定だと今日お聞きしたのですが、外部からデータにアクセスして分析ができるというものであると理解しています。今後アビタスのようなプロバイダーも利用できるようになるのでしょうか?また、具体的なシステムの内容や対象ユーザーも教えてください。

コンラッド氏: まだ初期段階のプロジェクトですが、「CPAエボリューション」による新たなCPA試験に関連した新しいデータシステムの開発を正式決定すべく動いています。まだ構想段階で、何も提供できるものはありませんが、要はサードパーティーを対象とした、レポートの抽出やデータの絞り込みができる会員制SaaSです。受験生個人の情報やスコアは見られないようにする予定です。

USCPAが果たす役割は飛躍的に拡大している

宇坂:

ありがとうございます。

宇坂:

ありがとうございます。

続いて、USCPAの今後についてお伺いします。

米国内では、AICPAとNASBAが協力してUSCPAライセンスやそれを活かした職業の魅力度を向上させて受験者数をいっそう増加させるための取り組みが行われていると思いますが、

残念ながら日本ではそのような取組みがあまり進んでいないのが現状です。

実施されている取り組みの中にELEプログラムというのがあると聞いていますが、その概要と、ELE以外の取り組みについても簡単にお聞かせいただけますか?

コンラッド氏:

おっしゃる通り、NASPAとAICPAは共同でELEを行っています。

USCPAの取得に向けた教育に関連する取り組みに携わるステークホルダーは少なくありません。

なぜなら、公認会計士は非常に将来性のある職業だからです。

USCPAが果たす役割、USCPAが行えるプロジェクト、USCPAが獲得し顧客や雇用主やその他の人々にもたらすことのできる知識といったものは、

サステナビリティ、サイバーセキュリティ、ESGの観点から見ても飛躍的に拡大しています。

証明業務も全体的に増加しており、顧客にとってUSCPAは信頼性の高いアドバイザーとみられているのです。

今後の人工知能の動向に関わらず、USCPAやCAその他の世界中の公認会計士は、

今後もこうした強みを活かしていくことができます。

会計職に将来性があると考えるのはそのためです。

ELEとはExperience, Learn and Earn(経験し、学習し、収入を得る)の略で、AICPAとNASBAが共同で手掛けている取り組みの一つです。

米国でライセンスを取得するためには、学士号(米国でいうBachelor’s Degree)を取得し、150単位を取り、USCPA試験に合格し、かつ1年間の実務経験がなければなりません。

余談ですが、USCPAになりたい人はライセンス取得を目標とすべきです。

ただ試験に合格しただけでは何にもなりませんから。

USCPAのライセンスを取得しない限り、USCPAだと名乗ることも、表記することも許されません。

さて、ライセンス取得に必要なこうした要件を満たせるのがこのELEです。

ELEはたとえば、必須の会計単位と学士号は取得しており、残りの単位取得をより経済的に進めたい、

つまり必要な150単位を取得するのに、米国でいうところの税務修士号、会計学修士号や経営学修士号の取得を希望しない学生に適しています。

このプログラムでは、必須の会計単位と学士号を取得している学生であれば、4年制大学の卒業後に、

ELEプログラムに参加している会計事務所、政府機関、非営利事業体または企業に、インターンではなく従業員として就職し勤務することができます。

勤務先は、その学生が必要な単位取得を完遂できるよう、勉強時間を与えることとなっています。

現在提携しているルイジアナ州のテュレーン大学では、非常に経済的な学費でコースワークに申し込めるプログラムを用意しています。

働いて収入を得ながら講義はオンラインで受けられ、給付金も受けながら、必要な150単位の取得ができます。

米国では、卒業時に学士号を取得する学生は珍しくありません。

120単位どころか、130単位や135単位をすでに取得できている学生もざらです。

あと15単位や12単位だけ必要といった場合も、会計事務所や企業に勤務して、収入と実務経験を同時に得ながら、単位の取得もできるのです。

修士号を取得せずに必須の150単位を取得したい人向けのプログラムです。

現段階ではパイロットプログラムとして1学期目の最中ですが、

近いうちに参加している学生や企業からの反応を集めたいと思っています。

宇坂: 非常に魅力的な、新しい取り組みですね。

コンラッド氏: そうですね。

ハートマン氏:

日本の教育モデルは米国のものとよく似ていますが、

日本でも同様の取り組みはありますか?

4年制大学を卒業して、残りの30単位を仕事と並行して取得する人は多いのでしょうか。

30代や40代の受験生も多いとおっしゃっていたので気になりました。

宇坂:

アビタスの受講生に限っていえば、大卒で学士号があり、追加の単位が必要な社会人が多いです。

日本ではELEのようなプログラムはないので、こうした人たちは働きながら通学もして単位を取っています。

コンラッド氏:

そのような方々が先述のようなプログラム参加団体で働けるのが好ましいですね。

企業や団体がELEプログラムに参加するのは、実はそれほど難しくありません。

AICPAかNASBAに問い合わせていただければ詳細をご案内しますし、参加は無料です。

ただ、プログラムを利用して受験準備をする従業員に対して何らかの指導や助言を行うことに同意する必要があります。

中には、学費が安いため支給している企業もあります。

強制ではありませんが、雇用主としては勤務する受験生が勉強時間を取れるように計らう必要があるでしょう。

ですので、企業や団体がこのプログラムに参加するのは難しいことではありません。

USCPAに必要となる知識は変化と進化を続けている

宇坂:

今度は、USCPAとしての職務とライセンス発行についてお伺いします。

NASBAとしては、今後USCPAの職業はどのようになっていくとお考えですか。

昨年のデッカー氏とギャラガー氏との鼎談では、USCPAが対応・対処すべき分野における実務上の変更や同分野の拡大に対応することを狙いとした、

USCPA試験の改訂がまず話題に上りました。

USCPA試験での合格は、こうした実務上の変化への対応能力があるという証明になるというお話でした。

AIなどの技術の進歩により、間違いなく会計士の役割が変化してきているというお話もありました。

今後、NASBAがUSCPAに期待するのはどのようなことでしょうか?

ハートマン氏:

今おっしゃった内容と重複しますが、USCPAの主要な使命は公的な透明性や州試験委員会を保護しつつ職業上のニーズに対応すること、

つまり公衆の保護です。

NASBAにとってもこれは重要なポイントです。

AIによる先見的データ分析はUSCPAも活用するようになる重要な技術であり、

これに対応できるよう職務上の変化を起こしていく必要があります。

コンラッド氏:

ブループリントのチェックは受験準備に欠かせないもので、アビタスでも行っていることと思います。

しかし時間と共に、基準の変更、削除や追加などによってブループリントも変化し、

実務分析の結果により、今後ライセンスを取得するCPAに必要な知識というものも変化していくでしょう。

そのため、「CPAエボリューション」ではこうした変化に対応できるモデルにしてあります。

新試験制度では、ビジネス分析及び報告、税法遵守及び税務計画、

情報システム及び統制という3つの選択科目を設けていますが、

今後第4の選択科目が出てこないとも限りません。

それくらい、会計士の職務そして今後ライセンスを取得するUSCPAに必要となる知識は変化と進化を続けているのです。

なぜ日本でUSCPAを目指す人がいるのか。

日本の受験生の皆さんはとても聡明で、経済のグローバルな性質を理解しており、

米国の会計基準、監査基準、税法や事業法の知識を証明できることの価値を分かっているからだと思います。

こうした知識を自分の付加価値として雇用主などに示すことで、キャリアにおけるステップアップが大いに可能になります。

日本と米国では企業や会計事務所間のやり取りが盛んですので、米国での基準を知っておくことは誰にとっても大きなメリットだと思います。

ライセンスがあればUSCPAを名乗ることができる

宇坂:

ありがとうございます。

最後になりますが、USCPAライセンス取得者のキャリアにおける見通しについて教えてください。

アビタスの受講生のほとんどが、USCPA試験合格後にライセンス取得の手続きに進みます。

現在、USCPA試験に合格したアビタス受講生の70%がCPAライセンスを取得しており、20%が手続き中または準備中なのですが、

問題視しているのが残りの10%未満です。

ライセンスを取得しないまま、または合格を失効させてしまっているためです。

NASBAはCPA試験の合格だけで満足せずにライセンスの取得を目指すべきと強く推奨していますね。

試験に合格しただけではCPAを名乗れないという理由以外に、ライセンス取得を推奨する理由があればお聞かせください。

ハートマン氏:

ここ20~30年の歩みを見てもお分かりいただけるように、会計士の職務内容は日々変化を続けています。

そのため常に最新の情報を把握し学びを継続することが重要で、継続教育を受け続けていかなければなりません。

ライセンスがあればUSCPAを名乗ることができますが、常に更新しておかなければ失効します。

USCPAはスキルを磨き続け、現状に満足することなく新たな情報を学び続け、

継続教育を受けることで、会計士として価値を保ち続けます。

だからこそUSCPAには市場価値があるのです。

コンラッド氏:

ライセンスを取得していない人や、失効させてしまった人は、USCPAではありません。

失効者を含むCPA登録者を確認できる「CPA Verify」というツールがあり、これは誰でも利用できます。

たとえば私の名前で検索してライセンス取得州を確認できますし、処分を受けている人についてはフラグが表示されます。

ライセンスの有無も当然確認できます。

こうしたことからも、ライセンスがない人がUSCPAを名乗るべきでない理由は、それが単に不誠実であるというだけでなく、

誰でも、たとえば雇用主であっても、ライセンスの有無が簡単に調べられてしまうからです。

宇坂: ありがとうございます。 質問は以上となります。 お時間をいただきありがとうございました。

コンラッド氏: ご質問くださり嬉しいです。

ハートマン氏:

アビタスが受験生の皆さんに行っている支援にも感謝しています。

アビタスによる教育のおかげで、受験生の皆さんの道のりははるかに楽なものになっていると思います。

宇坂:

ありがとうございます。

質問は以上になりますが、何かアビタスに今後期待したいことはありますか?

ハートマン氏:

何か変更があった際にはレビューコースプロバイダーにもお知らせしたいと思っておりますので、

受験生の皆さんが一貫性があり正確な情報を得られるように、今後もNASBAとのつながりを保ち続けていただきたいと思います。

NASBAは受験生やステークホルダーの皆さんとつながれるよう努力しています。

もし不明な点や矛盾する情報を耳にした際は、ぜひお問い合わせください。

規則の変更などがあったかを必ず確認します。

先にNASBAで質問に対応することで、受験生や申請者から州試験委員会に直接寄せられる質問の数を減らし、

州試験委員会の運営を円滑にするためです。

ですのでぜひこちらにご連絡ください。

受験生の間での噂などについても同様です。

コンラッド氏:

その通りです。

アビタスは模範的なレビューコースプロバイダーですし、尽力のすべてに感謝しています。

ハートマン氏: まったくその通りです。

宇坂:

ありがとうございます。

今後も頑張ります。

USCPA

USCPA