本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

- 2025/04/25公開

- 2025/04/30更新

簿記1級に必要な勉強時間はどれくらい? 簿記1級の難易度・合格率を解説

「簿記1級に合格できるのは何人に一人だろう」「勉強時間はどのくらい必要だろう」など、簿記1級の取得について悩みを抱えている人もいるでしょう。

本記事では、簿記1級の難易度や合格率、勉強時間の目安について、分かりやすく解説します。簿記1級の取得を目指すかどうか迷っている人や、効率的な学習方法を知りたい人はぜひ参考にしてください。

目次

簿記1級の難易度とは

簿記1級合格に必要な勉強時間

簿記1級の効率的な勉強方法3選

【口コミ】実際に簿記1級に合格した人の声

簿記1級の勉強時間は1,000時間必要な場合も!効率的に勉強しよう

簿記1級の難易度とは

簿記検定には日商簿記・全経簿記・全商簿記など複数の種類がありますが、本記事ではその中でも知名度が高く、ビジネスの現場で評価されている日商簿記について解説します。

まずは、簿記1級・2級・3級について、主な違いと直近5回分の平均合格率について見ていきましょう。

| 項目 | 1級 | 2級 | 3級 |

|---|---|---|---|

| 受験費用(税込) | 8,800円 | 5,500円 | 3,300円 |

| 年間の試験回数 (統一試験のみ) |

2回 | 3回 | 3回 |

| 科目数 | 4 | 2 | 1 |

| 試験時間 | 90分・90分 (計180分) |

90分 | 60分 |

| 合格基準 | 70%以上 (1科目ごとに40%以上) |

70%以上 | |

| 合格発表日 (商工会議所により異なる) |

試験より約7週間後 | 試験より約2週間後 | |

| 平均合格率 (168回より過去5回分を計算) |

13.1% | 20.0% | 34.8% |

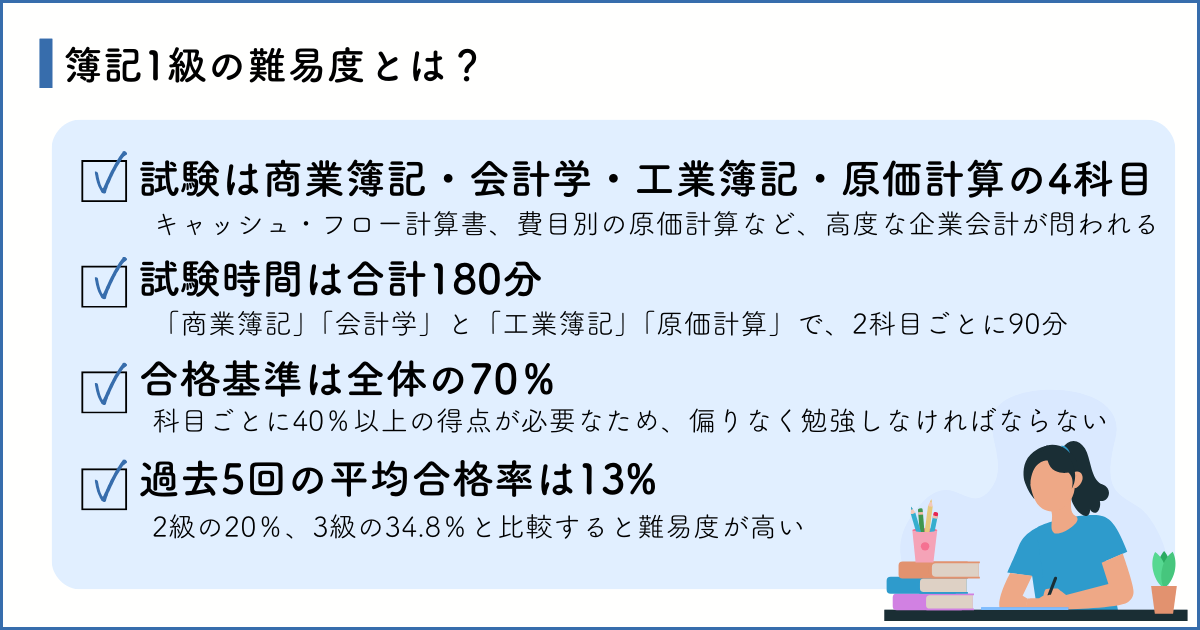

2級・3級と比較した場合、簿記1級は科目数が多いぶん試験時間も長く、合格率は低いことが分かります。

簿記1級の試験範囲・内容

簿記1級の主な試験範囲と内容について、科目ごとに見ていきましょう。

| 科目 | 試験範囲・内容 |

|---|---|

| 商業簿記・ 会計学 |

財務諸表の作成、連結会計、リース取引、外貨建取引、税効果会計、企業会計基準、キャッシュ・フロー計算書、減損、退職給付会計 |

| 工業簿記・ 原価計算 |

原価計算(費目別・部門別・個別・総合・直接・標準原価計算)、CVP分析、損益分岐点分析、意思決定分析 |

どの科目でも、2級までと違い、企業会計に関する専門的な知識が求められます。会計学については、理論問題の比重が高いため、計算スキルだけでなく、会計の考え方を深く理解しなければなりません。

簿記1級の試験時間・合格基準

簿記1級の試験時間と合格基準について、見ていきましょう。

| 科目 | 試験時間 | 合格基準 |

|---|---|---|

| 商業簿記 | 90分 | 70%以上 ※ただし、1科目ごとの得点は40%以上が必要 |

| 会計学 | ||

| 工業簿記 | 90分 | |

| 原価計算 |

試験は4科目あり、2科目ごとに90分ずつ受験します。

合格基準は総得点の70%以上です。ただし、科目ごとに40%以上の得点が必須です。特定の科目が得意なだけでは合格は難しく、全ての科目をバランスよく理解していることが求められます。

参照:日本商工会議所・各地商工会議所「試験科目・注意事項│簿記」

簿記1級の合格率

簿記1級の過去5回分の合格率を見ていきましょう。

| 受験日 | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024年11月17日 | 10,420 | 1,572 | 15.1% |

| 2024年6月9日 | 9,457 | 992 | 10.5% |

| 2023年11月19日 | 10,251 | 1,722 | 16.8% |

| 2023年6月11日 | 9,295 | 1,164 | 12.5% |

| 2022年11月20日 | 9,828 | 1,027 | 10.4% |

過去5回分のデータを見ると、合格率は10〜17%で推移しており、試験回によって偏りがあります。

過去5回分の試験合格率の平均は13.1%です。2級が20%、3級が34.8%となっており、比較すると簿記1級はかなり難易度の高い試験といえます。

簿記1級合格に必要な勉強時間

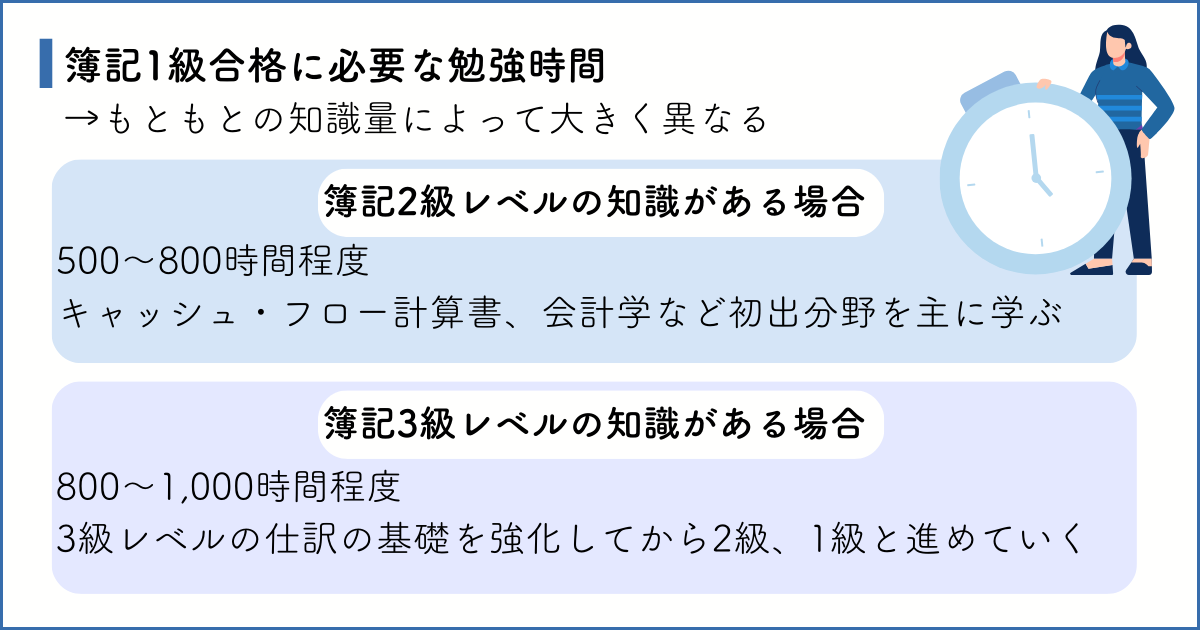

簿記1級の合格に必要な勉強時間の目安は、一般的に500〜1,000時間と言われています。

ここでは、簿記2級レベルの知識がある場合と3級レベルの知識がある場合に分けて、必要な勉強時間について解説していきましょう。

簿記2級程度の知識がある場合

簿記2級レベルの知識がある場合、必要な勉強時間は、500〜800時間程度とされています。

簿記2級で出題される商業簿記と工業簿記の基礎が身についているため、一から学習する必要はありません。原価計算の応用やキャッシュ・フロー計算書など、2級にはない部分の理解を深めます。

また、会計学の理論問題は1級で初めて出てくる分野です。会計に関する規則や基準、概念など、記述式の問題に対応するために必要な知識を習得しましょう。

過去問題の演習を徹底的に行い、試験の出題傾向をつかむことが大切です。

簿記3級程度の知識がある場合

簿記3級程度の会計知識がある場合、必要な学習時間は800〜1,000時間程度と考えられます。

一般的に簿記3級レベルは、商業簿記の知識は基礎的な部分にとどまり、工業簿記の知識はないという状態です。

効率的に進めるには、まず3級レベルの仕訳の基礎を強化し、商業簿記の本支店会計や工業簿記の基礎、原価計算など、2級の知識を習得しましょう。

最終的には、会計学の理論問題にも慣れる必要があります。問題集や過去問題演習を多めにこなし、知識の定着を図ります。

「独学では難しい」「理解に時間がかかる」という場合は、通信講座やスクールも検討してみましょう。

簿記1級の効率的な勉強方法3選

簿記1級の取得には短くて500時間、長い人で1,000時間程度の勉強時間が必要です。1,000時間と仮定すると、毎日の勉強時間を3時間確保しても、1年近くかかります。

簿記1級は範囲が広く難易度が高いため、できるだけ効率的に勉強を進めたい人も多いでしょう。ここでは、簿記1級の効率的な勉強方法を3つ紹介します。

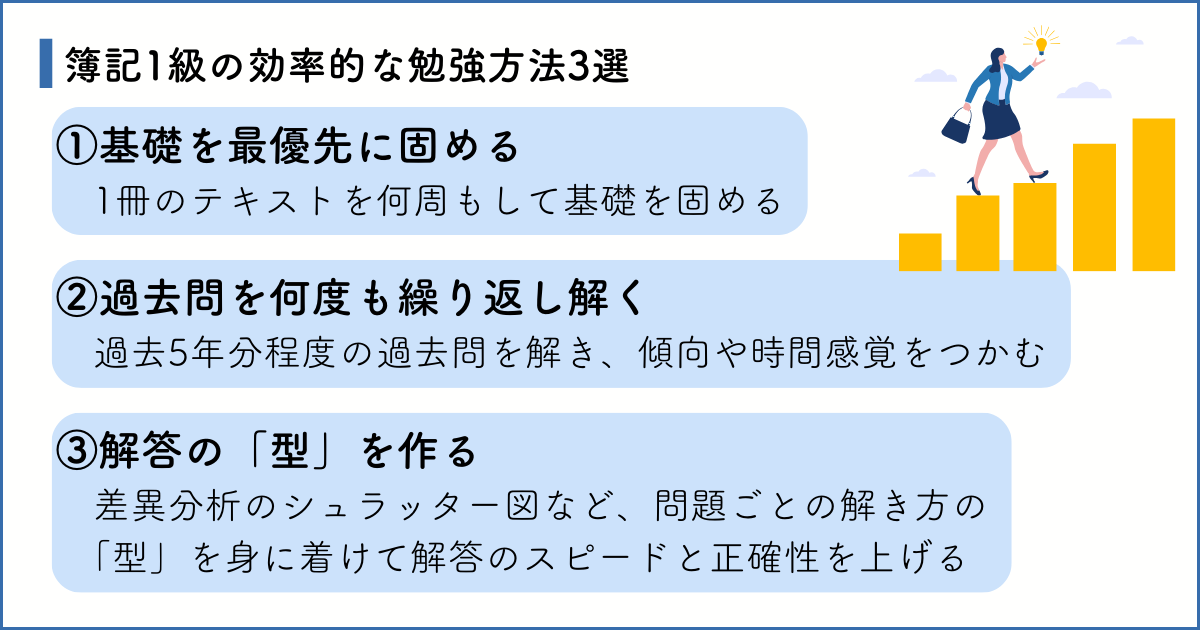

- 基礎を最優先に固める

- 過去問を何度も繰り返し解く

- 解答の「型」を作る

基礎を最優先に固める

出題範囲が広い簿記1級の勉強を効率よく進めるには、基礎を固めることが最優先です。基礎知識がないと、応用問題に取り組んでも理解が追いつきません。

基礎を固めるには、テキストを1冊に絞りましょう。複数の教材を同時に進めるより、同じ教材を何度も繰り返し学習する方が効率的です。

工業簿記や原価計算は、基礎が不十分なままでは応用問題に進めません。仕訳が素早くできると問題演習のスピードが向上するため、まずは仕訳の基本を徹底的に身につけることが大切です。

挫折しないためにも、自信がない部分は重点的に学習していきましょう。

過去問を何度も繰り返し解く

簿記1級の問題は、ある程度の共通したパターンが見られます。そのため過去問を繰り返し解き、出題傾向や頻出の論点を把握しましょう。

また、過去問を使って学習することで、実際の試験内容に慣れることができます。問題ごとに時間を計測すれば、制限時間内に問題を解く練習にもなります。

具体的には、過去5年分の問題を繰り返し解くのがおすすめです。

間違えた問題を徹底的に分析し、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できるのかを検討しましょう。知識が不足している箇所は、基礎固めに戻ることも大切です。

計算問題だけでなく理論問題の過去問にも取り組み、記述方法について理解を深めていきましょう。

解答の「型」を作る

試験本番では、限られた時間で問われている内容を理解し、正確に解答しなければなりません。そのためには、問題に対応した解答の「型」を確立することが大切です。

例えば、総合原価計算の場合はボックス図、標準原価計算の差異分析ならシュラッター図図、連結会計で使用するタイムテーブルなど、様々な解き方の「型」があります。

理論問題を解く際も、定義の説明や理由の説明など、それぞれの問題に合わせた効果的な解答方法を押さえておくと便利です。

「型」を意識して勉強することで、計算ミスを減らし、解答スピードを向上できます。

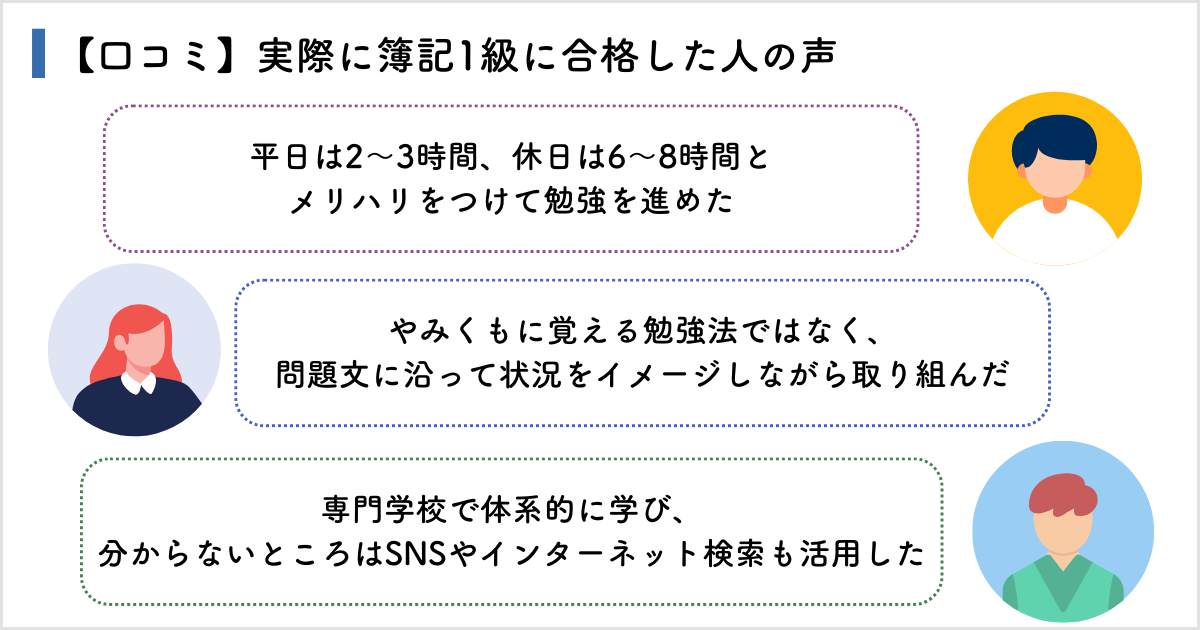

【口コミ】実際に簿記1級に合格した人の声

実際に簿記1級に合格した人に対して、アンケート調査を実施しました。

※アンケート概要

期間:2025年2月6日~2025年2月17日

調査方式:インターネット調査

回答件数:60件(男性:38件、女性22件)

アンケートでは以下の内容を聴取しました。

- 簿記1級を取得した年齢はいつごろか

- 受験回数

- 勉強時間

- 勉強方法

アンケート結果について詳しく見ていきましょう。

| アンケート項目 | 回答の概要 |

|---|---|

| 取得時の年齢 | 27.4歳(平均) |

| 受験回数 | 2.45回(平均) |

| 勉強時間 | 750〜1,000時間程度 |

簿記1級取得の時期は10代から40代までで、平均取得年齢は27.4歳でした。

受験回数は1〜10回と幅のある回答が多かったですが、平均値は2.45回です。なお、2回で合格した人が最も多く21名、1回で合格した人が16名、3回で合格した人が14名でした。

合格までの合計の勉強時間は100〜3,000時間と幅広く、最も多かったのは1,000時間、中央値は750時間でした。合格には750〜1,000時間程度の勉強が必要といえます。

100時間という人の中には、公認会計士試験と並行して勉強したため、簿記の過去問に取り組んだ時間のみを計上したという人もいました。合格に必要な勉強時間は知識量や理解度に大きく影響されるということが分かります。

1日の勉強時間も、1時間程度という人から毎日4時間以上取り組んだという人まで、幅広い結果となりました。

なかには、平日は2〜3時間、休日は6〜8時間とメリハリをつけて勉強を進めた人もいます。各自の事情に応じて時間を確保し、勉強を進めた様子がうかがえました。

また、簿記1級の勉強方法についてのアンケートも実施しました。

最も多かった勉強方法は、「基礎を固めた後、過去問やテキストを繰り返し解く」というものです。苦手なところや間違えたところを何度も繰り返し解いて、理解を深めた人が多く見られました。

その際、やみくもに覚えるのではなく、問題文に沿って状況をイメージしながら取り組んだという声もあります。

独学で勉強した人もいる一方で、専門学校や通信講座を活用して理解を深めた人も多くいました。「専門学校では体系的に学べる点が良かった」とのことです。

また、オンラインスクールやYouTubeなど、動画を活用して勉強を進めた人も少なくありません。「SNSのコミュニティを活用した」「不明点をインターネット検索で確認し、理解を深めた」という意見もありました。

簿記1級の勉強時間は1,000時間必要な場合も!効率的に勉強しよう

簿記1級は、2級と比べて大幅に難易度が上がります。

学習範囲が増えるため、会計の基礎がある人でも、合格には1,000時間の勉強が必要になるケースもあります。

特に時間がない社会人は、計画的に勉強に取り組むことが重要です。

最初に基礎を固めた後、過去問題を繰り返し解いて理解を深めていきましょう。解答の「型」をつくると、効率的に理解・解答できます。

独学での学習が難しい場合は、専門学校や通信講座の利用も検討してみましょう。

費用対効果の高い資格を探しているならUSCPA

会計の知識を活かした費用対効果の高い資格に、USCPA(米国公認会計士)があります。

USCPAは、アメリカ各州が認定する公認会計士資格のことです。アメリカの資格ですが、日本をはじめとする世界の様々な国で受験できます。

USCPA試験の合格に必要な勉強時間は1,200〜1,500時間といわれており、簿記1級よりも取得しやすいといえるでしょう。1科目ずつ受験できるため、多忙な社会人でもタイムパフォーマンスよく資格を取得することが可能です。

USCPAは監査法人やコンサルティングファーム、外資系企業への就職・転職に有利といわれているのも、大きな魅力です。

グローバルなキャリアを築きたい人やキャリアアップを考えている人は、USCPAを検討してみましょう。

関連記事:アビタスUSCPA「USCPA(米国公認会計士)とは?魅力や取得後のキャリア・難易度・試験内容を詳しく解説」

USCPAの合格を目指すならアビタスで!

国際資格の専門校であるアビタスでは、これまでに7,000人以上のUSCPA合格者を輩出しています。日本在住合格者の78.5%はアビタス卒業生です。

講義ではオリジナルの日本語教材を使用するため、英語力に自信がない人も安心です。また、英文会計入門が講義に取り入れられているため、会計知識のない人にも適しています。

アビタスを活用すれば、効率よくUSCPA試験合格を目指せます。USCPAに興味のある方は、気軽にアビタスへお問い合わせください。

まずは無料の説明会にご参加ください。

※記事に記載の内容は2025年3月時点のものを参照しています。

USCPA

USCPA