本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

- 2022/08/13公開

- 2025/04/17更新

中小企業診断士の資格は役に立たない?やめとけと言われる理由

中小企業診断士は、中小企業が抱える経営課題に対応するための診断や、助言を行う専門家であり、国家資格です。

しかし、国家資格でありながら、「中小企業診断士は役に立たないから取得をやめとけ」「中小企業診断士の業務は将来的になくなるから取得する意味がない」というような声がインターネット上などに存在します。

本記事では、中小企業診断士の資格取得が役に立たないと言われる理由や、活かせる職業、他の資格との比較を解説します。

目次

中小企業診断士とは

中小企業診断士が役に立たないと言われる4つの理由

中小企業診断士の資格はなくなるのか

中小企業診断士が活かせる職業

中小企業診断士は役に立たない資格ではない! キャリアに合わせて取得を検討しよう

中小企業診断士とは

中小企業診断士は、中小企業の業務へのアドバイスや経営課題に対応するための診断などを行う専門家で、経営コンサルタントとしては唯一の国家資格です。

企業の現状分析と成長戦略の策定を行い、その実行を支援するのが主な業務です。

試験は第1次試験と第2次試験に分かれています。第1次試験には年齢や学歴、実務経験などの受験資格の定めはありません。

第1次試験はマークシート形式で、3年以内に7科目全てに合格することが必要です。2023年度の合格率は、29.6%でした。

また第2次試験は筆記試験と口述試験で、2023年度の合格率は18.9%でした。

参照:日本中小企業診断士協会連合会「別添1 試験合格率等の推移(平成13年度~)」

関連記事:アビタスUSCPA「中小企業診断士とは? 仕事内容や試験科目、資格取得のメリットを解説」

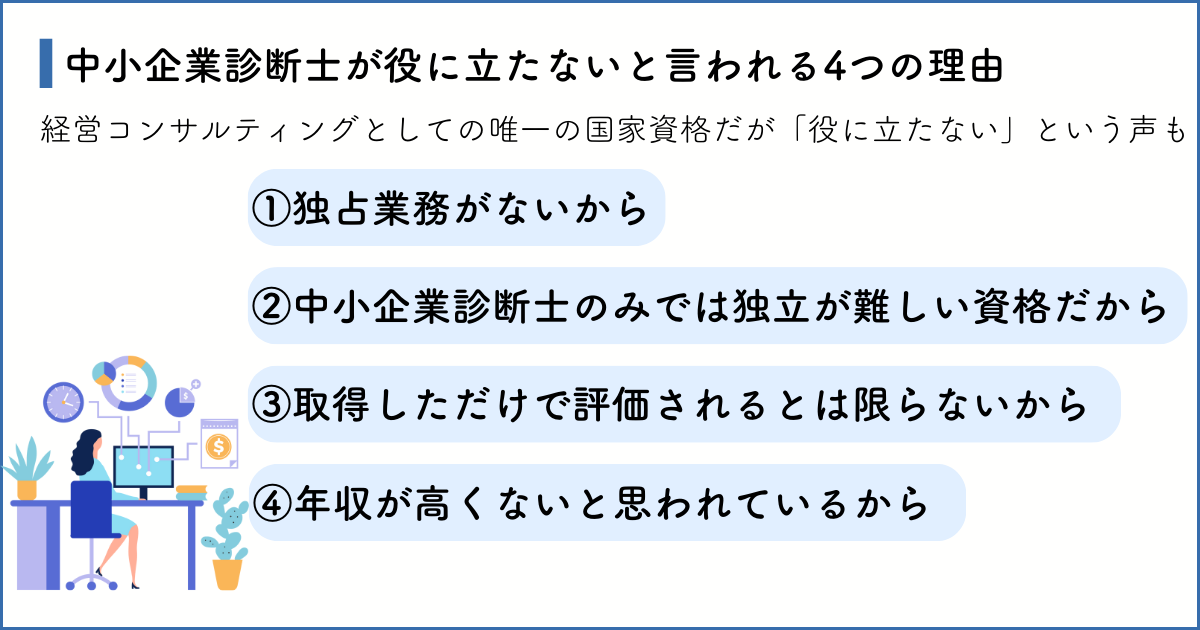

中小企業診断士が役に立たないと言われる4つの理由

中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、中小企業の経営支援の専門家ですが、一方で、「役に立たない」という声もあります。

独占業務がない、中小企業診断士の資格だけでは独立が難しい、など様々な理由があります。ここでは、4つの理由を詳しく見ていきましょう。

独占業務がないから

中小企業診断士は価値の高い資格ではありますが、「独占業務」がありません。 独占業務とは、資格を有するものでなければ携わることを禁じられている業務をいいます。

弁護士や公認会計士、税理士、司法書士にはそれぞれ独占業務がありますが、中小企業診断士にはないため、どうしても見劣りしてしまいます。

経営コンサルタントは特別な資格がなくてもできる業務であるため、中小企業診断士の資格取得は意味がないからやめとけと言われる理由の1つになっています。

中小企業診断士のみでは独立が難しい資格だから

中小企業診断士は、経営アドバイザーとしての専門家です。しかし、士業としての知名度はそれほど高くはありません。

そのため、経営者が「経営アドバイザーを探そう」と考えた時に、中小企業診断士が選択肢の中に出てきづらいのが現状です。

加えて、経営コンサルティング業界は競争が激しいため、中小企業診断士の資格だけでは他の競合他者との差別化が難しいケースも少なくありません。

例えば、「企業内診断士として経験を積む」「人脈を広げて知名度を上げる」「実績を上げて信頼を得る」など、資格取得以外の取り組みにも力を入れることが求められます。

資格取得だけでは独立が難しいため、「役に立たない」と言われることがあるのです。

取得しただけで評価されるとは限らないから

中小企業診断士の資格を取得すれば必ずしも評価されるとは限らない点も、資格取得をやめとけと言われる理由の1つです。

2022年5月公表の「中小企業診断士活動状況アンケート調査」結果において、「中小企業診断士資格取得時に、勤務先や関係先からはどう評価されましたか」という質問の回答は以下の通りです。

| 回答 | 割合(%) |

| 昇給・昇格した | 6.1 |

| 資格手当が支給された | 13.1 |

| 資格が生かされる部署に配置された | 11.5 |

| 上司・同僚から良い評価を得た | 25.6 |

| 関係先から良い評価を得た | 24.4 |

| 勤務先、関係先の処遇に変化はなかった | 40.4 |

| 取得したことを伝えていなかった | 7.8 |

| その他 | 6.0 |

資格取得評価では「勤務先、関係先の処遇に変化はなかった」と回答した方が40.4%と最も高い割合を占めています。

ただし、「昇給・昇格した」「上司・同僚から良い評価を得た」「関係先から良い評価を得た」等のポジティブな効果も69.2%の割合で存在します。 とはいえ割合から考えると、中小企業診断士の資格取得が必ずしも評価されるとは限らないでしょう。

参照:日本中小企業診断士協会連合会「「中小企業診断士活動状況アンケート調査」 結果について」

年収が高くないと思われているから

中小企業診断士の平均年収は、独立・開業している人を含めると500万〜800万円といわれています。

「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると日本の給与所得者の平均年収は458万円です。

日本の給与所得者の平均年収よりも高水準であるものの、国家資格を有した経営の専門家の割には高くないと思われるでしょう。 中小企業診断士資格を取得すれば、必ず収入アップにつながるというわけではありません。

高収入を得るためには資格を取得するだけでなく、どう活かすかが重要なのです。 中小企業診断士は、企業内診断士として企業に勤めるか、独立診断士として顧客を獲得するかのいずれかが一般的です。 勤める企業や、獲得する顧客数、業務内容によって同じ中小企業診断士でも年収は大きく変わります。

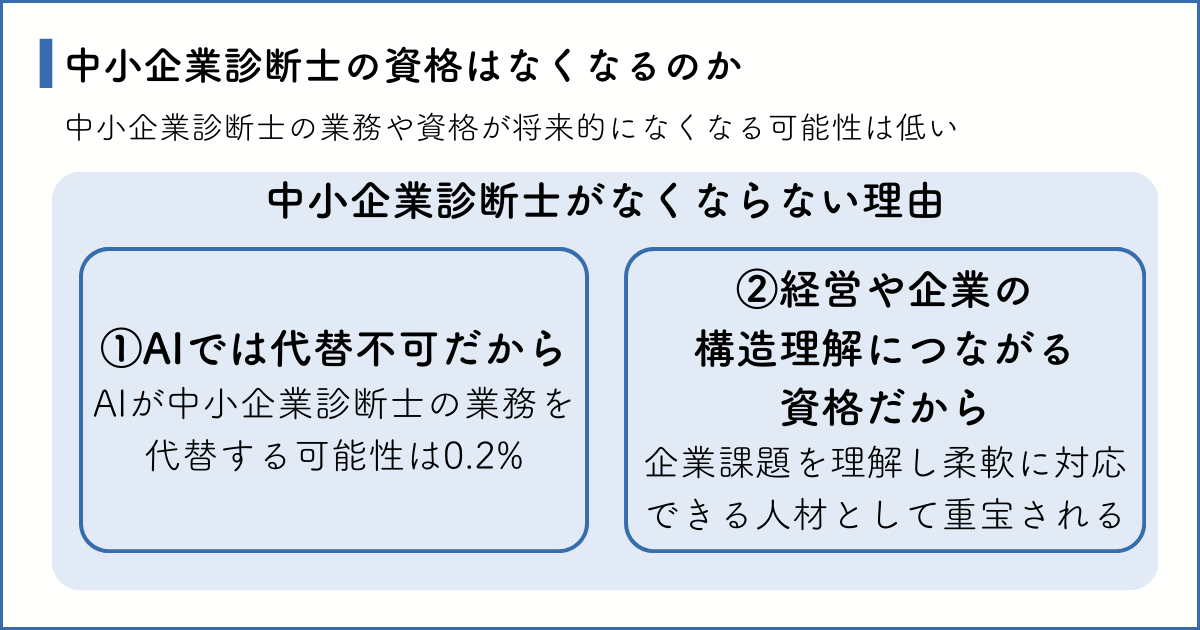

中小企業診断士の資格はなくなるのか

中小企業診断士の業務は将来的になくなるという声もありますが、実際にはその可能性は低いと考えられています。

AIによる代替の可能性が指摘されていますが、否定する研究結果も出ています。また、経営や企業構造の理解につながる資格である点も大きな理由です。

中小企業診断士の将来性について詳しく解説します。

中小企業診断士がなくならない理由:①AIでは代替不可

2015年12月に公表された、野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究による「国内601種類の職業について、それぞれ人工知能やロボット等で代替される確率の試算」では、10〜20年後に日本の労働人口の約49%が代替可能と報告されました。

| 職業 | AIによる代替可能性(%) |

| 公認会計士 | 85.9 |

| 行政書士 | 93.1 |

| 税理士 | 92.5 |

| 弁理士 | 92.1 |

| 弁護士 | 1.4 |

| 中小企業診断士 | 0.2 |

行政書士や税理士、弁理士が高い割合で代替可能であるのに対して、中小企業診断士は0.2%と極めて低い割合であることが分かります。 代替可能性が低い理由として、経営コンサルティングという業務の特性が関係しています。

経営コンサルティングには下記の能力が必要です。

- 数字以外を読み取る能力

- コミュニケーション能力

中小企業診断士には数字だけでなく、それ以外から経営状態を読み取る能力が必要です。 さらに、高いコミュニケーション能力も必要とされるため、AIに取って代わられる可能性はありません。

参考:株式会社野村総合研究所「ニュースリリース|日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」

中小企業診断士がなくならない理由:②経営や企業の構造理解につながる資格だから

中小企業診断士の資格を取得するためには、幅広い経営知識の習得が欠かせません。

第1次試験では経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論など7科目を学び、第2次試験では実践的な事例分析を行います。

この過程で身につく客観的な経営分析能力や経営コンサルティングの基礎は、実務で直接活かせます。例えば、財務分析スキルを用いて企業の経営状態を的確に把握できます。また、経営戦略の知識を活用した中長期計画の立案も可能です。

資格取得で習得した多角的な知識で、業種や規模の異なる様々な中小企業の課題に柔軟に対応できます。

このように中小企業診断士は、経営や企業構造の理解を深め、企業内で重宝される人材へとスキルアップできる資格でもあるため、簡単にはなくならないでしょう。

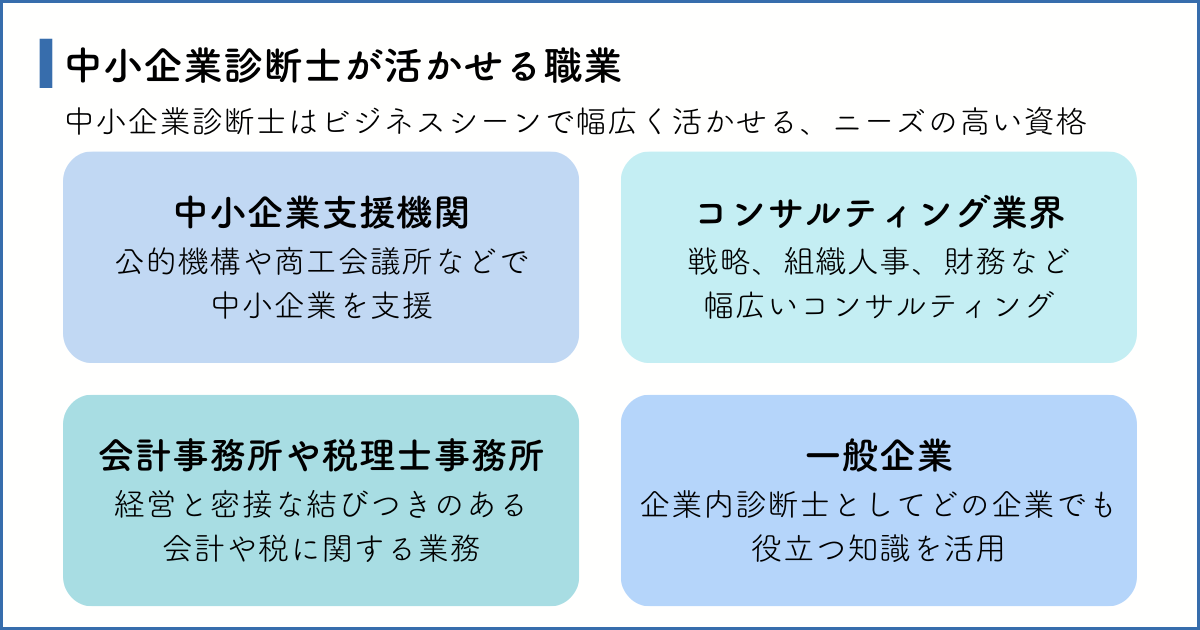

中小企業診断士が活かせる職業

「やめとけ」と言われることのある中小企業診断士ですが、ビジネスシーンで幅広く活かすことができるニーズの高い資格です。

中小企業支援機関

国の中小企業基盤整備機構、都道府県の中小企業支援センター・中小企業団体中央会、地域の商工会議所・商工会が一般的な中小企業支援機関です。 不定期で正規職員を募集しており、中途採用が多いのが特徴です。

コンサルティング業界

中小企業診断士は経営コンサルタントとしての知識が身についているため、戦略コンサル、組織人事コンサル、財務コンサル等、幅広いジャンルで活躍できます。

会計事務所や税理士事務所

中小企業診断士は会計事務所や税理士事務所でも、活かせる資格です。 財務・会計や税務は経営と密接に関わっているため、会計事務所や税理士事務所でも経営に関する知識が必要になるケースが多くあります。

また、補助金申請の支援業務を会計事務所などで担当することもあります。 顧客のニーズに応えるため、会計事務所や税理士事務所でも中小企業診断士としての知識を活かすことができるでしょう。

一般企業

一般企業でも中小企業診断士は大いに活躍が期待できます。 中小企業診断士は経済学、財務・会計、経営理論、運営管理、法務、情報システム等、ビジネスで役立つ幅広い知識を持っています。

中小企業診断士は役に立たない資格ではない! キャリアに合わせて取得を検討しよう

中小企業診断士には独占業務がありません。

また、士業の中では知名度が高いとは言いづらいため、国家資格でありながら「資格を取得しただけで稼げる」という資格とは言いがたい、という側面があります。

しかし、経営コンサルタントとしての唯一の国家資格です。中小企業診断士資格を取得する過程で身につけた知識は、様々な場面で役立ちます。

AIに代替される可能性は低く、将来性のある資格だといえるでしょう。

自身のキャリアに合わせて、中小企業診断士の資格取得を検討してみましょう。

グローバルに活躍したいならUSCPA(米国公認会計士)も検討しよう

グローバルに活躍したいと考えている人にとっては、アメリカの各州が認定するUSCPA(米国公認会計士)の資格取得も検討してみましょう。

USCPAは日本を含め、世界の多くの国で受験できるため、国際的に高い認知度と評価を得ている資格です。取得すると、会計・財務・監査の専門知識が得られます。

中小企業診断士とUSCPAのダブルライセンスであれば、幅広い知識とスキルが習得できて強みとすることが可能です。

USCPAの資格取得でアメリカの会計基準や英語力が身につき、中小企業診断士の資格取得では日本のビジネス環境に対する理解が深まります。

ダブルライセンスになることで、信頼性と専門性が向上し、クライアントからの信頼性が高まることが期待できます。

自分のキャリアパスに合わせて、取得を検討してみましょう。

関連記事:アビタスUSCPA「USCPA(米国公認会計士)とは?魅力や取得後のキャリア・難易度・試験内容を詳しく解説」

USCPAの合格を目指すならアビタスで!

USCPAの資格取得には1,200~1,500時間の学習時間が必要です。英語力が必要となるため、独学で勉強するのは困難だと感じる方もいるでしょう。

アビタスでは7,000人以上のUSCPA合格者を輩出しています。

オリジナルの日本語教材で学習できるだけでなく、5年間という長いサポート期間を設けており、多くの方に安心して学んでいただいています。

アビタスではUSCPAの概要や活用方法が分かる無料説明会をオンラインで実施しています。ぜひお気軽にご参加ください。

まずは無料の説明会にご参加ください。

※記事に記載の内容は2025年3月時点のものを参照しています。

USCPA

USCPA