本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

- 2023/04/17公開

- 2025/03/25更新

公認会計士になるのに簿記は必要?2つの資格の特徴や違いを解説

「公認会計士になるには、先に簿記検定に合格しなければならないのか」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。

公認会計士資格の取得に、簿記の資格は絶対に必要というわけではありません。

しかし、公認会計士試験には簿記の内容も含まれるため、簿記検定の勉強から進めていく人もいます。

本記事では、公認会計士試験と簿記検定の特徴と違いを解説します。また、公認会計士試験の前に簿記検定を受験するメリットやデメリットにも触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

公認会計士になるのに簿記は必須ではない

公認会計士試験と簿記検定

金融系の資格を取得するメリット

公認会計士試験の前に簿記を取得するメリット

公認会計士試験の前に簿記を取得するデメリット

公認会計士になるために簿記の合格は必須ではないが、簿記検定を受験するメリットもある

公認会計士になるのに簿記は必須ではない

簿記の資格の中でも知名度・難易度ともに高い日商簿記検定1級は、公認会計士資格と並ぶ難関資格の一つとして紹介されることもあります。

「公認会計士には簿記1級以上の知識が必要」と言う人もいますが、公認会計士試験の受験に制限は設けられておらず、誰でも受験は可能です。

簿記検定に合格しなくても、問題なく公認会計士になることができます。

公認会計士試験と簿記検定

金融系の資格を取得するメリット

公認会計士試験と簿記検定は、いずれも経理・会計の専門家を目指す人向けの資格として広く認知されています。就職や転職を機に取得を目指す人も多いでしょう。

簿記は、日々のお金の流れを記録し、企業の経営状態を明らかにしていく作業のことを指します。

一方、公認会計士試験は、監査のプロフェッショナルである公認会計士になるための試験です。資格取得後は、税理士登録をして税に関する業務に携わる人や、コンサルティングを行う人も存在します。

いずれも難易度の高い資格ですが、具体的にどのような特徴や違いがあるのでしょうか。以下の3つの観点から解説します。

- 公認会計士試験と簿記検定の違い

- 公認会計士試験と簿記検定の重複範囲

- 簿記1級を取得すると公認会計士試験が免除される?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

公認会計士試験と簿記検定の違い

2つの試験の違いは、以下の通りです。

| 項目 | 公認会計士 | 日商簿記検定1級 |

|---|---|---|

| 形式 | 短答式試験と論文式試験の2段階 | 1段階 |

| 内容 | 企業や個人の財務諸表の監査、コンサルティングに必要な知識 | 会計基準、財務諸表、企業法規など、経営管理や分析に必要な知識 |

| 試験範囲 | ・短答式試験は、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目 ・論文式試験は、必須科目の会計学・監査論・企業法・租税法と選択1科目の5科目 |

・商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目 ・「商業簿記・会計学」「工業簿記・原価計算」の試験がセットとなり、それぞれ90分で実施 |

| 合格率 | 7.4%(2024年) | 15.1%(2024年11月) |

| 勉強時間の目安 | 2,500~3,500時間 | 500~1,000時間 |

| 受験者の特徴 | 試験合格後は、公認会計士登録のために実務補習と3年以上の実務に従事することが多い | 公認会計士や税理士試験の前段階として受験することが多い |

| 年間試験回数 | 短答式・論文式各1回 | 2回 |

参照:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験の合格発表の概要について」

参照:日本商工会議所・各地商工会議所「1級受験者データ(統一試験)」

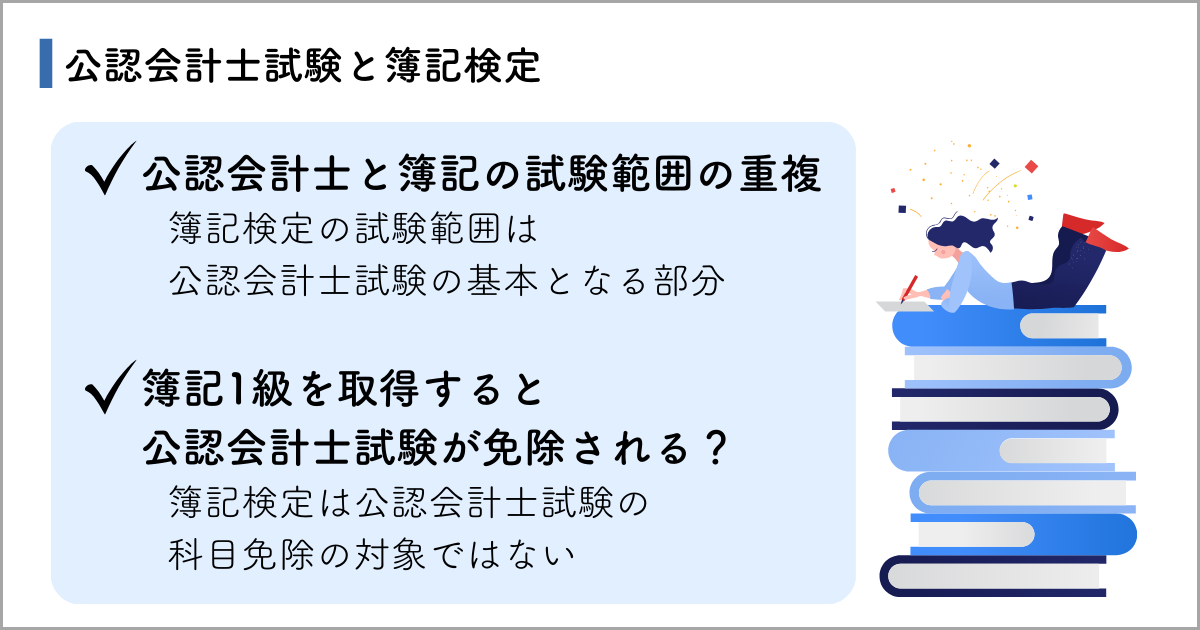

公認会計士と簿記の試験範囲の重複

公認会計士と簿記の2つの試験には、一部重複する試験範囲が存在します。

具体的には、公認会計士の短答式試験の「財務会計論」では簿記手続、「管理会計論」では原価計算が試験範囲になっており、簿記検定と似た計算問題が出題されます。

他にも、「監査論」では財務諸表を読めることが前提になっているなど、簿記の知識がなければ対応できない問題があります。

公認会計士の独占業務である監査とは、財務諸表をチェックして信頼性を証明することです。基本的な簿記の知識を前提に、より高度なスキルが求められます。

試験範囲には重なる部分もありますが、公認会計士試験を突破するには、簿記検定よりもさらに高度な能力が必要です。

簿記1級を取得すると公認会計士試験が免除される?

公認会計士試験には科目免除制度があり、学歴や職歴、保有資格を申請すれば一部の科目を免除されることがあります。

「簿記1級を取れば公認会計士試験の科目免除を受けられるのか」と気になっている人もいるでしょう。

しかし、簿記検定は公認会計士試験の科目免除の対象ではありません。

簿記1級は税理士試験の受験資格にもなっており、会計の専門家の登竜門のように位置づけられることもありますが、公認会計士試験への優遇はありません。

簿記資格を取得せずに公認会計士になる人も多くいます。

公認会計士試験の前に簿記を取得するメリット

簿記検定は公認会計士試験の科目免除の対象ではありませんが、事前に簿記検定を受験する具体的なメリットとして以下の2つがあります。

- 簿記の知識が役に立つ

- 計算力が向上する

公認会計士試験の中には、簿記の知識がなければ解けない問題も多く出題されます。簿記検定のために培った知識で、公認会計士試験の勉強が進みやすくなるでしょう。

公認会計士試験で多くの受験者が苦手とするのが、複数のステップに分けて計算しなければならない問題です。簿記1級では複雑な原価計算なども出題されるため、計算問題に慣れていることが大きなアドバンテージになるでしょう。

さらに、簿記検定に合格することで、会計に関する知識やスキルへの自信がつきます。成功体験によるモチベーション向上にもつながるといえます。

公認会計士試験の前に簿記を取得するデメリット

公認会計士試験の前に簿記検定を受験するメリットを解説しましたが、以下のようなデメリットも存在します。

- 試験対策方法が異なる

- 簿記1級の合格には時間がかかる

簿記検定は、公認会計士試験と範囲が重複するものの出題傾向は異なり、対策方法も違います。

例えば、簿記1級で頻出の仕訳の基本理論や帳簿の仕訳問題は、公認会計士試験ではあまり出題されません。

また、簿記1級は独学での取得が難しいとされる高難度の資格で、合格するためには500〜1,000時間程度の勉強時間が必要といわれています。

簿記検定の勉強に時間を取られてしまうと、公認会計士資格の取得の遠回りになってしまう可能性があります。

公認会計士になるために簿記の合格は必須ではないが、簿記検定を受験するメリットもある

公認会計士試験と簿記検定、それぞれの試験の特徴や共通点、違いを解説しました。

2つの試験には重複する範囲もあるため、先に簿記検定の勉強をすることで、公認会計士試験の勉強に取り組みやすくなる可能性があります。

公認会計士になるにあたって必須の資格ではありませんが、スケジュールに余裕があり、経理・会計の基礎や計算力をしっかり固めたい場合は、取得を検討してみるとよいでしょう。

公認会計士と簿記1級はいずれも難関資格として認知されており、取得によってキャリアの可能性を広げることができます。

経理・会計のスペシャリストとして活躍したい人は、積極的にチャレンジしてみることをおすすめします。

会計×英語力を示したい人はUSCPA(米国公認会計士)という選択肢も検討してみよう

USCPAとは、アメリカの各州が認定する米国公認会計士資格です。アメリカの資格ですが、業種や職種を問わず、世界中の人が転職やキャリアアップなどの目的で受験しています。

会計知識に加えて英語力の証明にもつながるため、外資系企業やグローバル企業への就職・転職が有利になる可能性があります。

日本国内の企業だけではなく、グローバルなキャリアへ視野を広げたい場合、USCPAも選択肢の1つです。

関連記事:アビタスUSCPA「USCPA(米国公認会計士)とは?魅力や取得後のキャリア・難易度・試験内容を詳しく解説」

USCPA(米国公認会計士)合格を目指すならアビタスで!

USCPAについて、「アメリカの資格」「英語の試験」と聞いて不安を覚える方もいるかもしれません。

国際資格専門校のアビタスでは、英語と日本語を併記したオリジナル教材を使って学習を進めるため、英語に自信のない方でも安心して受講できます。日本在住合格者の約5人に4人はアビタスの卒業生です。

USCPAに少しでも興味のある方は、オンラインにてUSCPAの概要や活かし方がつかめる無料説明会にお申し込みください。

まずは無料の説明会にご参加ください。

合わせてお読みください

-

最近のエントリー

- カテゴリから探す

-

USCPA

USCPA