本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

卒業生の声

バックグラウンドが違う仲間がたくさんできた。MBAを共に戦った戦友との人脈が宝物。

- 藤原 里紗さんFujihara Risa

-

- 通信

ご経歴、年齢はインタビュー時のものです。

頑張ればできるというマインドセットは今でも大事だと感じています。

これまでのご経歴をお教えください。

2012年3月順天堂大学医学部医学科卒業、2012年4月より順天堂大学医学部附属順天堂医院で二年間の初期臨床研修を修了しました。2014年4月順天堂大学医学部産婦人科学講座入局し、2015年9月から2年間は英国University of Warwickに研究留学しています。2017年9月より順天堂大学医学部産婦人科学講座にて臨床復帰しました。その後、2022年8月よりMBA開始。2022年12月より夫の米国留学に伴い休職、渡米(夫は2021年9月渡米)。

私は両親共に医者なので自然と医者を目指すようになったと思われがちなのですが、最初は獣医学部へ行きたかったんです。動物が好き、特にシャチが大好きだったので、海獣と呼ばれる海の哺乳類の研究に携わりたいと思っていました。ただ海獣ドクターはあまりニーズがないですし、獣医学部を卒業してもいわゆる獣医師になれる人はごく一部…多くは製薬会社や保健所に勤めることになると知り、理想とは違うんだなと現実を見ました。そして、それなら人間の医者になろうと思ったという流れです。医者になりたいと言うととても難しいことのように感じられると思いますが、私の場合は身近に医者がいるわけですから、頑張ればなれるんだと思えました。その点では、やはり両親の影響が大きかったと言えますね。難しいからできないかもと思って始めるより、頑張ればできるというマインドセットは今でも大事だと感じています。

専門分野は、内科系か外科系かだと断然外科系がいいなと思っていました。頭も使いながら手先も動かしていく、両方できる感じがよくて。ただ医学は専門分野がかなり細かく分かれていて、専門性を高めていくことももちろん素晴らしいのですが、私はどちらかというと広く見れるところがいいなということで、父と同じ産婦人科を選びました。産婦人科って、女性の一生を見れるんです。生まれる瞬間はもちろん、生理がきたら生理の悩みもありますし、大人になって出産して、婦人科系の病気もあって。バリバリの外科手術からホルモン治療などの内科系まで、本当に幅広く見れるところがいいなと思っています。お産があるので、病院の中で「おめでとう」って言える科であることもとても魅力的でした。

2012年3月順天堂大学医学部医学科卒業、2012年4月より順天堂大学医学部附属順天堂医院で二年間の初期臨床研修を修了しました。2014年4月順天堂大学医学部産婦人科学講座入局し、2015年9月から2年間は英国University of Warwickに研究留学しています。2017年9月より順天堂大学医学部産婦人科学講座にて臨床復帰しました。その後、2022年8月よりMBA開始。2022年12月より夫の米国留学に伴い休職、渡米(夫は2021年9月渡米)。

私は両親共に医者なので自然と医者を目指すようになったと思われがちなのですが、最初は獣医学部へ行きたかったんです。動物が好き、特にシャチが大好きだったので、海獣と呼ばれる海の哺乳類の研究に携わりたいと思っていました。ただ海獣ドクターはあまりニーズがないですし、獣医学部を卒業してもいわゆる獣医師になれる人はごく一部…多くは製薬会社や保健所に勤めることになると知り、理想とは違うんだなと現実を見ました。そして、それなら人間の医者になろうと思ったという流れです。医者になりたいと言うととても難しいことのように感じられると思いますが、私の場合は身近に医者がいるわけですから、頑張ればなれるんだと思えました。その点では、やはり両親の影響が大きかったと言えますね。難しいからできないかもと思って始めるより、頑張ればできるというマインドセットは今でも大事だと感じています。

専門分野は、内科系か外科系かだと断然外科系がいいなと思っていました。頭も使いながら手先も動かしていく、両方できる感じがよくて。ただ医学は専門分野がかなり細かく分かれていて、専門性を高めていくことももちろん素晴らしいのですが、私はどちらかというと広く見れるところがいいなということで、父と同じ産婦人科を選びました。産婦人科って、女性の一生を見れるんです。生まれる瞬間はもちろん、生理がきたら生理の悩みもありますし、大人になって出産して、婦人科系の病気もあって。バリバリの外科手術からホルモン治療などの内科系まで、本当に幅広く見れるところがいいなと思っています。お産があるので、病院の中で「おめでとう」って言える科であることもとても魅力的でした。

お勤め先の業界が、どのようなビジネスモデルかをお教えください。

ご担当の職種の業務内容をお教えください。

なぜMBA取得を考えられましたか。きっかけと課題感をお教えください。

英国留学中に出会った日本人の方々のお話を聞いてMBAに興味を持つようになりました。興味と言っても、なぜわざわざイギリスに留学されるのかとか、みなさん企業から出資してもらってMBAを取得するために留学している方々だったので、どれだけの価値があるのかとか、そういう部分が気になったという感じです。

具体的に自分がMBAを取得することを考え始めたのは数年後で、きっかけとしては、2024年4月に施行された医師の働き方改革法案の対策で、学会を中心に医師の実際の労働状況を確認し始めたことです。私が所属する病院も、労働時間が多いと予測される数科から始まり、その後全科で、医師が実際に働いている時間や状況を記録するようになりました。医師は患者や自分の技術向上のためには長時間労働が当たり前の環境でしたが、第三者的に労働状況を評価せざるを得ない状況が生み出され、さらに法の施行に伴い労働環境改善をしないといけない状況となりました。中間管理職的な立ち位置にあった自分に何ができるか考え、思い浮かんだのがMBAです。

医師は医療チームでマネジメントの立場に立つことが多いのにも関わらず、マネジメントの体系的な教育を受けていないことがほとんどです。医学しか学んでこなかったので世界が狭く、働き方や効率面を改善するにはもう、全く別の畑に飛び込んで学ばなければ無理だなと思いました。また、例えば労働環境の改善において私のアイデアひとつ伝えるにしても、MBAという後ろ盾があればもっと話を聞いてもらえるんじゃないかという思いもありました。

MBAでは主に、効率的かつ強固な組織づくりを学びたかった。

どういう活用イメージをもって取得を決断しましたか?

スクール選びの優先順位とその理由は?

なぜ海外MBA、かつAACSB取得の米国MBAである必要がありましたか?

discussionの方法が多様化されていて、よくできているなと実感。

オンラインであることをどう考えましたか?

コロナ以前であればネガティブに考えていたと思います。対面授業の方が、先生や他のクラスメイトと関わりができ、勉強が効率的になると考えていたからです。しかし、コロナのおかげでオンラインの会議や講義に慣れたので、講義時間がフレキシブルであることなどオンライン講座のメリットを感じることができました。そして、MBAがオンラインで習得できるということは、スケジュールによる学びのハードルを下げてくれるので、社会人にとってはとてもありがたいと思いました。私も仕事と並行してMBAを取得したので、当直中の隙間時間に5分、10分ずつ授業を見たり課題に取り組んだりしていました。こういった取り組み方ができるのは、オンラインならではだと思います。UMASSのプログラムはコロナ以前からあって、オンライン講座としては実績があるプログラムなので、完全にオンラインでありながら、discussionの方法が多様化されていて、よくできているなと実感していました。

コロナ以前であればネガティブに考えていたと思います。対面授業の方が、先生や他のクラスメイトと関わりができ、勉強が効率的になると考えていたからです。しかし、コロナのおかげでオンラインの会議や講義に慣れたので、講義時間がフレキシブルであることなどオンライン講座のメリットを感じることができました。そして、MBAがオンラインで習得できるということは、スケジュールによる学びのハードルを下げてくれるので、社会人にとってはとてもありがたいと思いました。私も仕事と並行してMBAを取得したので、当直中の隙間時間に5分、10分ずつ授業を見たり課題に取り組んだりしていました。こういった取り組み方ができるのは、オンラインならではだと思います。UMASSのプログラムはコロナ以前からあって、オンライン講座としては実績があるプログラムなので、完全にオンラインでありながら、discussionの方法が多様化されていて、よくできているなと実感していました。

開始前の英語力はどの程度でしたか?

基礎、上級の二段階式カリキュラムをどう受け止めましたか?

印象に残っている科目とその理由をお聞かせください。

- ACCT.5010 Financial Accounting:基礎の一科目目で、簡単だろうと思いきや全く触れたことがない分野で、絶望しました。まだ知り合いがいなかったことも大きかったと思います。 FINA.5010 Fundamentals of Finance:数学が嫌いな私にとっては数式ばかりでつらかったです。でも、上級課程で同様の内容を学んだときはあまり苦労しなかったので、基礎課程で踏ん張ってよかったと思いました。

- MKTG.6010 Customers and Markets:全くマーケティング未経験でしたが、シミュレーションゲームをチーム対抗戦で行い、一位になることができました。成績に関わるということで、結果がでるときは毎週緊張でした。グループワークの負荷は相当なものでしたが、机上の勉強では絶対に学べないことを学べたので、オンライン授業でもアクティブに学ぶことができると実感しました。 MIST.6010 Management Information Systems:上級課程の最終タームで、もう課題をこなすペースをつかめていると自信をもっていたのに、並行して受講していたSFIとともに課題量が多くて、大学生時代の試験前の追い込みを思い出しました。先生に連絡を頻繁にして、こまめにフィードバックをいただいたり、クラスメイトとリアルタイムでプレゼンをしたり(録音したプレゼン提出は必須ですがリアルタイムのプレゼン会は自由参加です)、大変でしたが、濃厚な8週間でした。

多業種、職種の同期との学びはどうでしたか?

英語でのアウトプットに苦労しませんでしたか?

入学前の期待値にあっていましたか?

「この人は凄い!」と感じた学生(同期に限らず)はいましたか?

入学前の課題感と活用イメージは叶いましたか?また、学びが実務にどう役立っていますか?

(※インタビュー後の追記)アメリカでの労働許可がつい先日下りたので、現在就職活動中です。医学的なバックグラウンドを活かして、将来的には国際的な仕事ができるような職種を探していますが、MBAをもっていることで、職種の幅が広がっていると感じます。

同期生とのコミュニケーションは続いていますか?

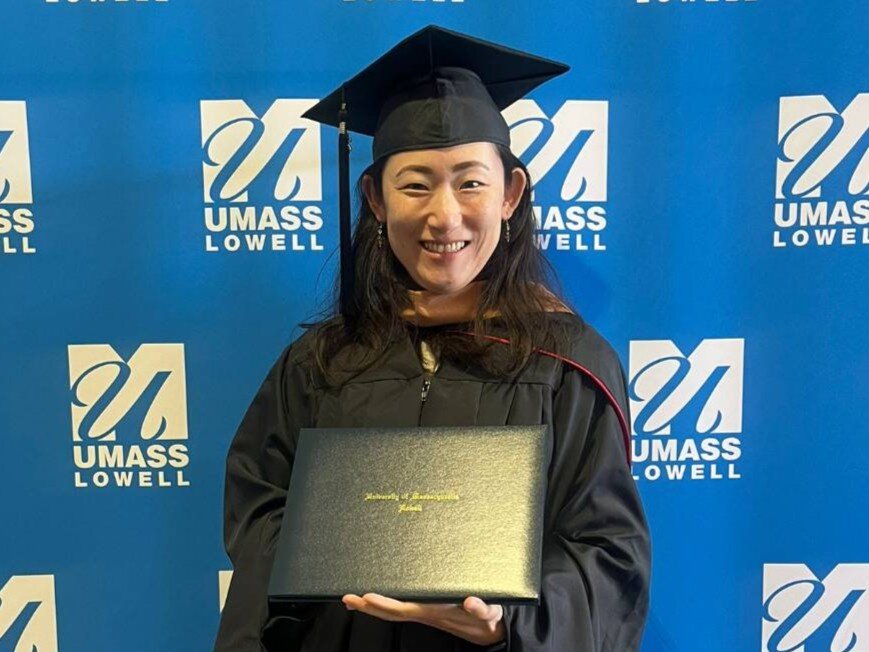

(インタビュー後の追記)自分の卒業式は2024年でしたが(卒業見込みで参加しました)、2025年の卒業式に卒業生として参加しました。ともに学んだクラスメイトがたくさんいて、リアルに会うのは初めてなのに全く初めて感がありませんでした。日本では集まりが続いていますが、残念ながら参加できないのでオンラインでやりとりしています。

学位がキャリアアップ、転職に活きていますか?

(インタビュー後の追記)”入学前の課題感と活用イメージは叶いましたか、学びが実務にどう役立っていますか”の部分にも書きましたが、現在アメリカで就職活動中です。アメリカの医師免許をもっていないので、アメリカで臨床業務はできないのですが、MBAをもったことで、”日本で医師をやっていた医学的なバックグラウンドのある人”という強みをもつことができていると感じています。オンラインでの学びがこれだけ充実しているという成功体験ももてたので、今後も積極的に学びを続けていきたいです。あと、アメリカで取得したMBAだけあって、アメリカ人にUMASSでMBAをとったというと、その価値を日本以上に評価してもらえると感じます。色んな国の人と話していてもMBAは価値が高いものなんだと実感することがよくあります。

卒業式で教授陣に褒められまくった結果、2年間大変だったことが吹っ飛びました。

これから目指す方へのアドバイス、激励をお願いします!

MBAを開始して、毎週授業や課題に追われて1週間は非常に長かったですが、二年間はあっという間でした。仕事をしながらMBAを行い、当直中に課題を行っていたことも今ではいい思い出です。課題に追われすぎて、私が大好きなシャチのように、半球睡眠をしたいとずっと思っていました。MBAを始めたことを何度後悔して何度投げ出そうと思ったか分かりません。それでも他にも同じように感じていらっしゃる方が結構いて、周りに助けられて卒業できました。学生時代にバスケットボールをしていたときや、仕事でもそうですが、乗り越えることが困難と思われることほど終わったときに達成感があります。卒業式で教授陣に褒められまくった結果、2年間大変だったことが吹っ飛びました。

もう一度やれと言われたら丁重にお断りしますが、人生の宝物になることは間違いなしです!

MBAを開始して、毎週授業や課題に追われて1週間は非常に長かったですが、二年間はあっという間でした。仕事をしながらMBAを行い、当直中に課題を行っていたことも今ではいい思い出です。課題に追われすぎて、私が大好きなシャチのように、半球睡眠をしたいとずっと思っていました。MBAを始めたことを何度後悔して何度投げ出そうと思ったか分かりません。それでも他にも同じように感じていらっしゃる方が結構いて、周りに助けられて卒業できました。学生時代にバスケットボールをしていたときや、仕事でもそうですが、乗り越えることが困難と思われることほど終わったときに達成感があります。卒業式で教授陣に褒められまくった結果、2年間大変だったことが吹っ飛びました。

もう一度やれと言われたら丁重にお断りしますが、人生の宝物になることは間違いなしです!

UMass MBA

UMass MBA