本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。

卒業生の声

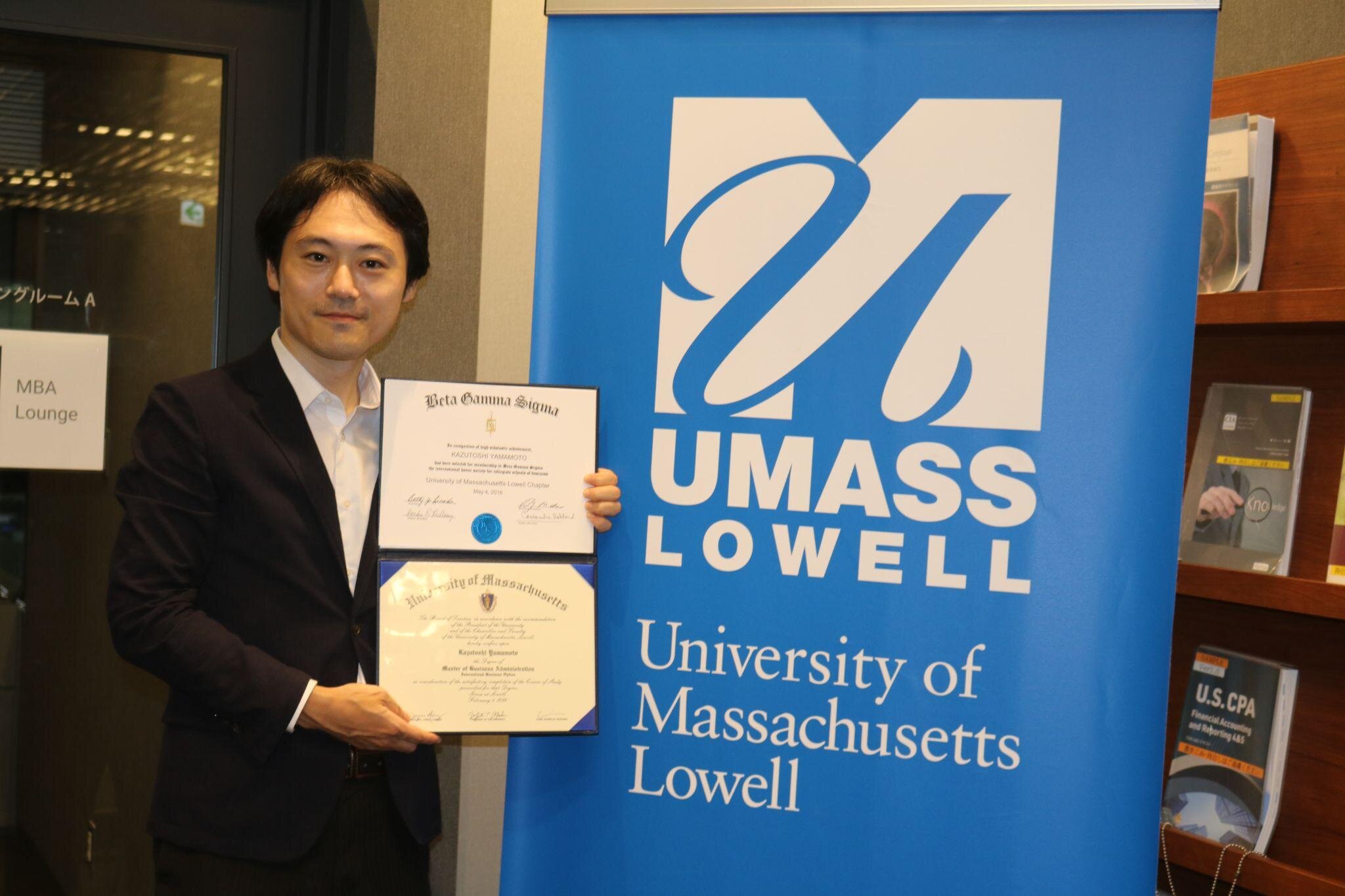

高度な課題への解決策を提示できる人になりたかった

- 山本 和敏さんKazutoshi Yamamoto

-

マサチューセッツ大学MBAプログラム第7期卒業生 (2015年入学)

コンサルタント

- 通信

- 監査法人・会計事務所・コンサル会社

ご経歴、年齢はインタビュー時のものです。

これまでのご経歴をお教えください。

情報系の4年生大学を卒業後、システムエンジニアとして社会人生活をスタートしました。主にシステム開発関連のプロジェクトへ参画するなかで、製品やサービスに依存しない提案、支援を行いたいと思うようになり、コンサルティング業界へ転職しました。転職後は、IT系のプロジェクトを中心にクライアントの課題解決に尽力してきました。

お勤め先の業界が、どのようなビジネスモデルかをお教えください。

今勤務している業界は、コンサルティング業界になります。ビジネスモデルはクライアントの課題解決をするための提案を行い、コンサルタントのスキル、提供できる価値にあった単価で契約をさせていただき、実行支援を行います。

コンサルタント一人一人の成長による単価アップや、より広範囲に多くの課題解決をご支援(メンバーの増員)することによって、我々のビジネスは拡大していきます。

他社と異なるポイントは、業界ごとの所属が決まっていない点です。他社は金融なら金融、製造なら製造と業界ごとの所属が決まっており、基本的には他業界へのプロジェクトに参加しません。ところが弊社はどの業界にも参加するチャンスがあるため、さまざまな業界や戦略を知っている強みがあります。

ご担当の職種の業務内容をお教えください。

職種はコンサルタントです。業務内容は担当するクライアントによって異なりますが、どのプロジェクトにおいても共通している点は、難易度の高い、複雑なクライアントの課題を解決するための伴奏支援を行っている点です。

あまり具体的な業務内容はお話しできませんが、現場のニーズに基づいてコンサルタントを行う場合と、経営層の依頼に基づいて行う場合の、2つのパターンがあります。

なぜMBA取得を考えられましたか。きっかけと課題感をお教えください。

自分自身のITを軸とした専門領域を武器としつつも、今後、より複雑で高度な課題に対する解決策を提示し、実行支援ができるような人材になりたいと思ったからです。部長や課長、さらにその上といった経営層へプレゼンをしていくなかで、専門であるIT以外の知見の必要性を感じました。より総合的な経営者目線での解決策を提示できるようになりたい、そして今の自分のままではそこに至れないという危機感から、MBA取得を考えるようになりました。

また、当時私はUSCPA(米国公認会計士)を取得していたのですが、より深く総合的な知識を得られるMBAの必要性を感じました。私がUSCPAを取得したときはまだMBAがなかったので、当時どちらもあったとしたら、最初からMBAにチャレンジしていたかもしれません。

どういう活用イメージをもって取得を決断しましたか?

繰り返しになりますが、「より複雑で高度な課題に対する解決策を提示し、実行支援が出来るような人材」として活躍していくための一つの強力な武器にしたいと思い、MBA取得を決意しました。

キャリアを止めずに、海外MBAを取得したかった

スクール選びの優先順位とその理由をお聞かせください。

優先順位は①サポート体制、②AACSB認証取得の海外MBA、③オンラインの順でした。

優先順位は①サポート体制、②AACSB認証取得の海外MBA、③オンラインの順でした。

まずサポート体制については、仕事を続けながらハードなMBA取得を数年間挫折することなく続けていくために重要だと思っていました。サポートテキストや英語スキルサポート、当時あった自習室の存在など、アビタスのサポート体制には魅力を感じました。基礎課程の期間で充分に足場を固めてから上級課程に取り組む、というシステムも良かったです。

次に、AACSB認証取得の海外MBAについては、その後の自分自身のキャリアアップに向けて、対外的なアピールの目的が入っています。第三者に向けて、学習内容の充実度やレベルの高さを伝えるためにも、権威のあるAACSB認証取得の海外MBAを選ぶことが必要な条件でした。

最後に、オンラインについては、海外MBAを前提にする反面、仕事を辞めて現地のMBAプログラムに参加することはキャリア上のリスクが高く、選択できないと考えていました。オンラインで受講できることは、キャリア上のリスクを回避するとても有益な手段だと思いました。

なぜ海外MBA、かつAACSB取得の米国MBAであることが重要でしたか?

米国は今もなお、産業や経済における世界の中心的なポジションにあると言えます。自分自身のキャリアをさらに磨いていくために、レベルの高いAACSB取得のMBAプログラムはとても魅力的でした。また、先ほどもお伝えしましたが、対外的なアピールの目的も入っています。

学習内容の充実度やレベルの高さを第三者に分かりやすく伝えるためには、AACSB取得の米国MBAがいいと思います。実際、今の会社に転職するときや、お客様とお話させていただくときにも、MBAを取得していることが大きな力になっていると感じます。似たようなスキルをもつ人と競う場面などで、肩書きとしても強いと思います。

オンラインであることをどう考えましたか。

こちらも先ほどお話しした内容と被ってしまうのですが、海外MBAを取得したい、でも仕事を辞めて現地のMBAプログラムに参加するのはキャリア上のリスクがある、という葛藤の中で、オンラインという選択肢はむしろ必須だと考えました。キャリア上のリスクを回避しながら海外MBAを取得できるのは、とても魅力的だと思います。

今はオンライン会議やテレワークも普及しているので、みなさん問題ないのかもしれませんね。

開始前の英語力はどの程度でしたか?

入学直前にTOEICを受験していなかったため、入学から数年前の参考スコアとなりますが、TOEIC700点台です。最後のTOEIC受験後にUSCPAを取得しているため、プラスアルファの英語力はあったかと思います。

入学時点では、Readingはできる、Listening、Speakingは得意ではなく、Writingはあまり経験がないという状態でした。MBAプログラムを通じて、Writingのスキルはかなり向上したと自負しています。

許容できる費用とその考え方についてお聞かせください。

アビタスのMBAプログラムの費用はおおよそ400万円でしょうか。例えば、転職して年収が100万円アップできるとした場合、4年で回収でき、n+1年目からはプラスになることを意味するため、とても投資対効果の高い自己投資だと思います。

アビダスのプログラムは、基礎課程6科目、上級課程10科目ですよね。 1科目25万、とした場合、単科プログラム(7~10週間)の金額と比較しても違和感がないと感じます。

基礎、上級の二段階式カリキュラムについては、どう受け止めましたか?

とても有益な仕組みだと思います。カリキュラムについていけずに脱落してしまうリスクを、かなり下げてくれるのではないでしょうか。

具体的には、基礎課程の間に、英語力の強化、日本語でのサポートによる基礎知識の定着化促進、他受講生との関係性構築、自分に合った学習スタイル(仕事と家庭などとのバランス)の模索と定着化を図ることができます。その後の上級課程に進むための準備を充分にすることができました。

実は、英語も数学も元から得意なタイプだったわけではなく、高校以降でできるようになってきたんです。おそらく自分の特性上、論理的・体系的にまとまって教えられる方が理解しやすいんだと思います。MBAの全体的な構造そのものが、私の得意な仕組みになっていました。

主体的に取り組むことで、よりレベルの高い学びを得られる

印象に残っている科目とその理由を教えてください。

印象に残っていることはたくさんあります。

1つ目は、「基礎科目/Financial Accounting」です。

事前に取得していたUSCPAの知識が大変役立つ科目でした。最初の科目で良いスタートダッシュを切りたいと思い、FAの講義後にこれから一緒に学んでいく同期生と講義内容の解説をしていたのを今でも覚えています。

2つ目は、「基礎科目/Operations Fundamentals」です。

4つのケーススタディの課題がとても取り組み甲斐のあるもので、講師の方の熱量も高く、全力で回答を作成して提出しました。そしてそれを全力で採点をしていただけたこともあり、充実した7週間を過ごすことができました。ここで学んだプロジェクトマネジメントは、仕事で直接役立っています。

3つ目は、「上級科目/International Marketing」です。

当時、インドネシアに長期出張している期間に受講していたこともあり、現地のホテルの部屋で、休日にFinal report(全38頁)をひたすら作成していました。さまざまな分析手法を盛り込んで作った力作で、入学当初の自分では到底できないものをアウトプットできたと自負しています。

4つ目は、「上級科目/Customers and Markets」です。

こちらの科目はなんといっても5人でチームを組んで毎週議論とレポートを続け、最後の週に総括としてのFinal Report(私のチームは117頁にまでなっていました)を書き上げるという、とてもタフな、しかしながら充実感のある内容でした。メンバーの知見が集約されたアウトプットを作り上げることができたと思います。

最後に、5つ目は「上級科目/Strategy Formulation and Implementation」です。

Business Simulation Projectというチーム対抗の経営シミュレーションゲームです。相手チームの戦略も踏まえ上で自分たちのチームがどういった戦略をとるのか、結果を踏まえて次はどんな戦略をとるのかを毎週くりかえし行うゲームで、よりリアルな経営、戦略を学べる場となりました。これまでの学びの集大成として高いコミットメントをもって取り組んだことを覚えています。

多業種、職種の同期との学びはどうでしたか?

さまざまなバックグラウンドや知見、異なる状況、考えを持つ同期メンバーとの議論や、チームで作成するアウトプットは、とても有意義かつ刺激的でした。自分一人での学びには限界がありますが、同期(他の期のメンバーも)との学びが一番の財産になったと言っても過言ではありません。

コンサルティングをしていると、タイ事業会社との接点になりますが、MBAではふだん関わることのない業界の人とも関わることができ、視野を広げることができました。特に、チームを組む科目では、当時はSkypeで毎週勉強会を開いており、そこでのやり取りが非常に有意義でした。

英語でのアウトプットに苦労しませんでしたか?

苦労しました。Writingはあまり経験がないという状態からのスタートだったこともあり、当初はレポート1枚程度のボリュームでも苦戦していました。FA(財務会計)の科目ですら、USCPA(米国公認会計士)であっても、自力で表現するのは大変だった記憶があります。

週を重ねていくなかで、苦労しつつも徐々に慣れていくことで、後半では数十枚のレポートにも対応できるようになりました。求められるのは、小説のような豊かな表現ではなく、論理性のある誤解のない適切なビジネス英語としての表現です。そのため、学習を継続していく中できちんと身につけることができるスキルだと思います。

卒業後は、普段のビジネスメール作成や、英語での資料作成にもいかせています。

入学前の期待値にあっていましたか?

あっていました。

私の場合は、卒業後のキャリアに活かせるMBAホルダーの肩書と実力の両方を求めていたため、自分自身で設定した期待を超えられるよう取り組みました。

ただ単位をとることを目的にするのではなく、いかに深く学ぶかによって、得られるものや最終的に身につく力が異なってきますので、主体的に取り組むことで期待値を超えることができました。

「この人は凄い!」と感じた学生(同期に限らず)はいましたか?

はい。本質を捉えた深い思考、分析をされる方が同期に複数名いらっしゃいました。その中の1名の方はなんと、既に他のMBAプログラムを終了されていたんです。途中で知ったことではあるのですが、なるほどすごいはずだと。そして自分もMBAプログラムの終了時にはその方のようになりたいと強く刺激を受けたことを、今でも覚えています。

また同期生とのコミュニケーションについては、卒業した直後に比べると頻度は減っていますが、関係性は続いています。FacebookなどのSNSを利用して情報交換等をしています。定期的な勉強会を開催しているアクティブなメンバーもいます。最近は、アビタスがプラットフォーム提供してくださっているAECのコミュニティができたため、同期に限らず卒業生の交流の場として活動の幅が広がっていくと感じています。

卒業後

入学前の課題感と活用イメージは叶いましたか?

「自分自身のITを軸とした専門領域を武器としつつも、今後、より複雑で高度な課題に対する解決策を提示し、実行支援ができるような人材になりたい」との課題はクリアし、実務に活かせています。クライアントの上位レイヤーの方々の伴奏支援をしていく中では、戦略、組織、マーケティング、財務などさまざまな観点を複合的に用いて解決していくことが求められますが、UMass MBAプログラムで得た知見が大いに役立っていることを実感しています。

「自分自身のITを軸とした専門領域を武器としつつも、今後、より複雑で高度な課題に対する解決策を提示し、実行支援ができるような人材になりたい」との課題はクリアし、実務に活かせています。クライアントの上位レイヤーの方々の伴奏支援をしていく中では、戦略、組織、マーケティング、財務などさまざまな観点を複合的に用いて解決していくことが求められますが、UMass MBAプログラムで得た知見が大いに役立っていることを実感しています。

管理職向けの資料作りが、その大きなひとつです。たとえば、社長や副社長等に見せることが分かっている場合には、それに合わせて資料を作成します。実際にお話しさせていただくのは社員さんでも、その先にはやはり経営層の存在があるので。わたしが用意した資料の一部を、先方の社員が副社長への説明に使うということも実際にありました。現場ニーズに合わせた資料、管理職の議論向けの資料、経営層への提案資料など、どのレイヤーの方にも見てもらえるような資料作りを心がけています。

学びが実務にどう役立っていますか?

活用イメージの話と重なりますが、クライアントの上位レイヤーの方々の伴奏支援をしていく中では、戦略、組織、マーケティング、財務など様々な観点を複合的に用いて解決していくことが求められ、MBAプログラムでの学びがダイレクトに役立っています。

また、抽象的な観点では、論理的に道筋を立てて、判断に必要な根拠と判断軸を整理し、相手にわかりやすく説明する力が身につきます。納得性の高い説得力のある資料作成や提案のプレゼンテーションスキルは、どのような業界、職種、ポジションのビジネスパーソンにとっても有益なスキルになりますので、活かせないケースを探すことの方が難しいとも言えるかもしれません。

学位がキャリアアップ、転職に活きていますか?(年収や自己実現の達成度)

卒業後、転職時の内定やクライアント先との契約時に、MBAの学位が活きていると実感しました。

転職時の内定に関しては、ただ内定を勝ち取るだけでなく、年収交渉等時の武器になったと思います。面接後のエレベーターホールで「UMass MBAホルダーなんですね、すごいですね」と声かけられたことからも、第三者に伝わりやすい肩書として非常に価値が高いと感じました。

クライアント先との契約に関しては、コンペ時に高い単価を提示したにも関わらず契約に至ることができました。

これから目指す方へのアドバイス、激励をお願いします!

UMass MBAプログラムを修了できた場合、そこには必ず、次のキャリアにつながる知見とスキルを兼ね備えた成長した自分がいます。しかし、そこまでの道のりは決して楽なものではありません。何のために目指すのか、取得後にどう活かしたいのかを明確にすることで、「学習を継続する握力」を強くすることができます。是非、入学時の熱い気持ちを、あえて紙の手帳などに書き出し、事ある毎に見返すことをおすすめしたいです。

MBAに限らず、紙へのアウトプットはぜひ積極的に取り入れてほしいです。やることが10個あったとして、それをジャンルや緊急度に合わせてリスト化しておきます。もちろんできたりできなかったりすることがあるのですが、できなかったからダメということではなく、その都度リスケして、重要なものは必ずもう一度取り組むタイミングを作ってあげることが大切です。見開きでパッと目にはいる点、あえて非効率な手書きを通してもう一度インプットする点からも、紙への書き出しがおすすめです。

あとは、もしご家族がいらっしゃるなら、MBA取得についてのポジティブな面を共有しておくと良いと思います。いい意味で家族を巻き込み、応援やサポートをしてもらえたら、それが大きな力になります。若手だけではなく、中堅・ベテランになってから取得を目指される方も多いので、私もSkypeでの勉強会のときには家族ネタを話したりして、交流を深めていましたよ。

UMass MBA

UMass MBA